정, 은설(井, 銀雪)

정, 은설(井, 銀雪)

위치

부산 수영구용도

주거 시설외부마감재

알루미늄, 판넬, Aluminum Design Pannel구조

Steel Structure대지면적

152㎡완공연도

2019건축면적

90.90㎡연면적

284.72㎡디자이너

YoungHan Chung

Site Plan

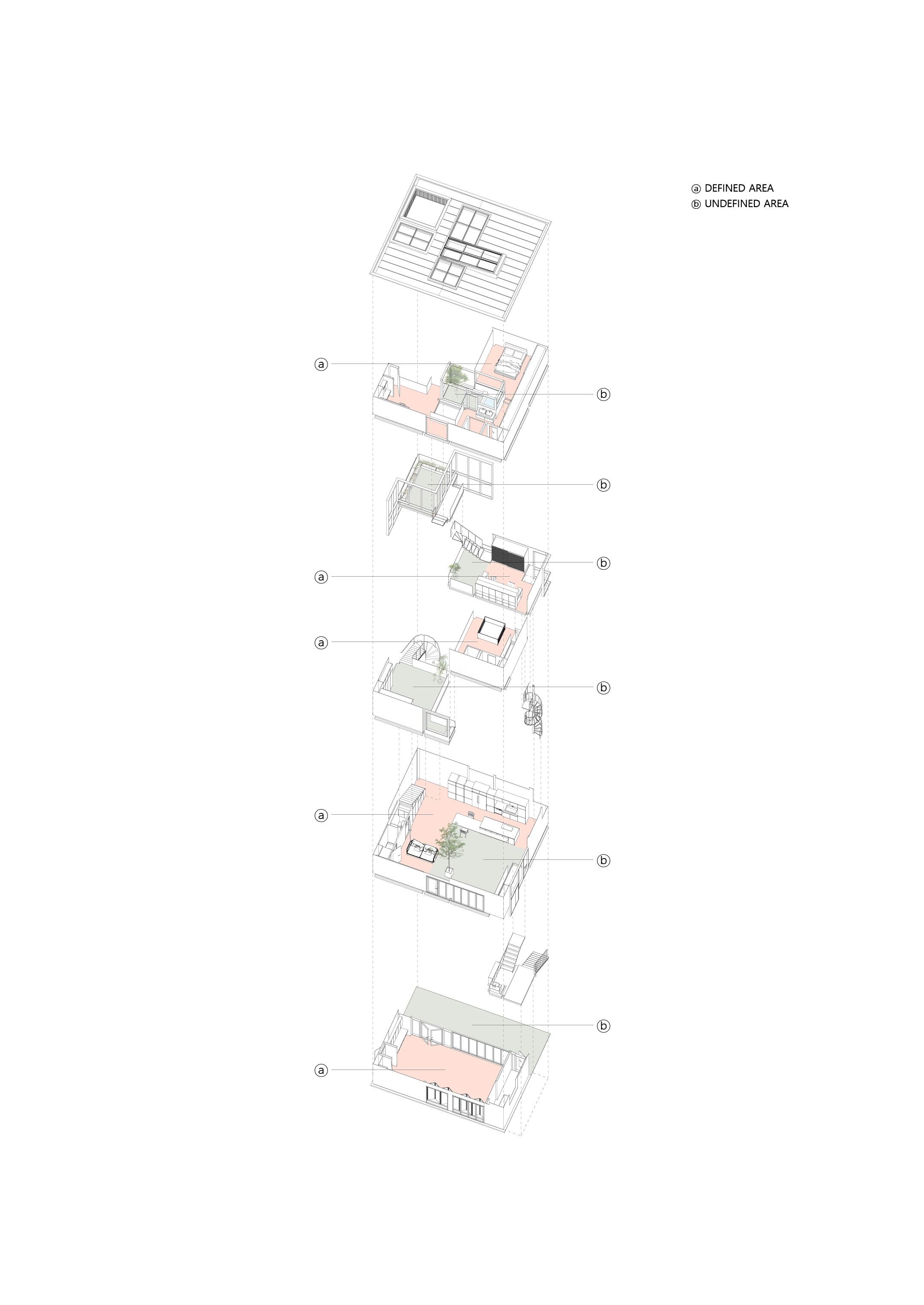

Area Diagram

Structure Diagram

도시주택은 거주자가 ‘공간에서 어떤 경험을 할 수 있고, 기존과 다른 거주성을 획득할 수 있는가?’라는 질문에서 시작돼야 하는 작업이다. 정, 은설은 새로 개발된 단독주택지에서 기능적 시퀀스를 반복하는 주거 공간들과 달리, 슬럼화가 진행 중인 구도심에서 고유한 사적 가치들을 발견하며 지속적인 거주성을 유지할 수 있을지에 대한 고민에서 출발했다. 여기서 ‘사적 가치’란 시간에 따라 변화하는 빛, 소리, 자연의 변화에 거주자가 반응하며 형성하는 내밀한 경험적 가치를 뜻한다. 이러한 사적 가치로 충만한 영역은 물리적 경계인 벽을 소거하고 시간의 변화에 따라 거주자가 능동적으로 거주공간을 조율할 수 있는 흐르는 영역으로 구현했다.

Section

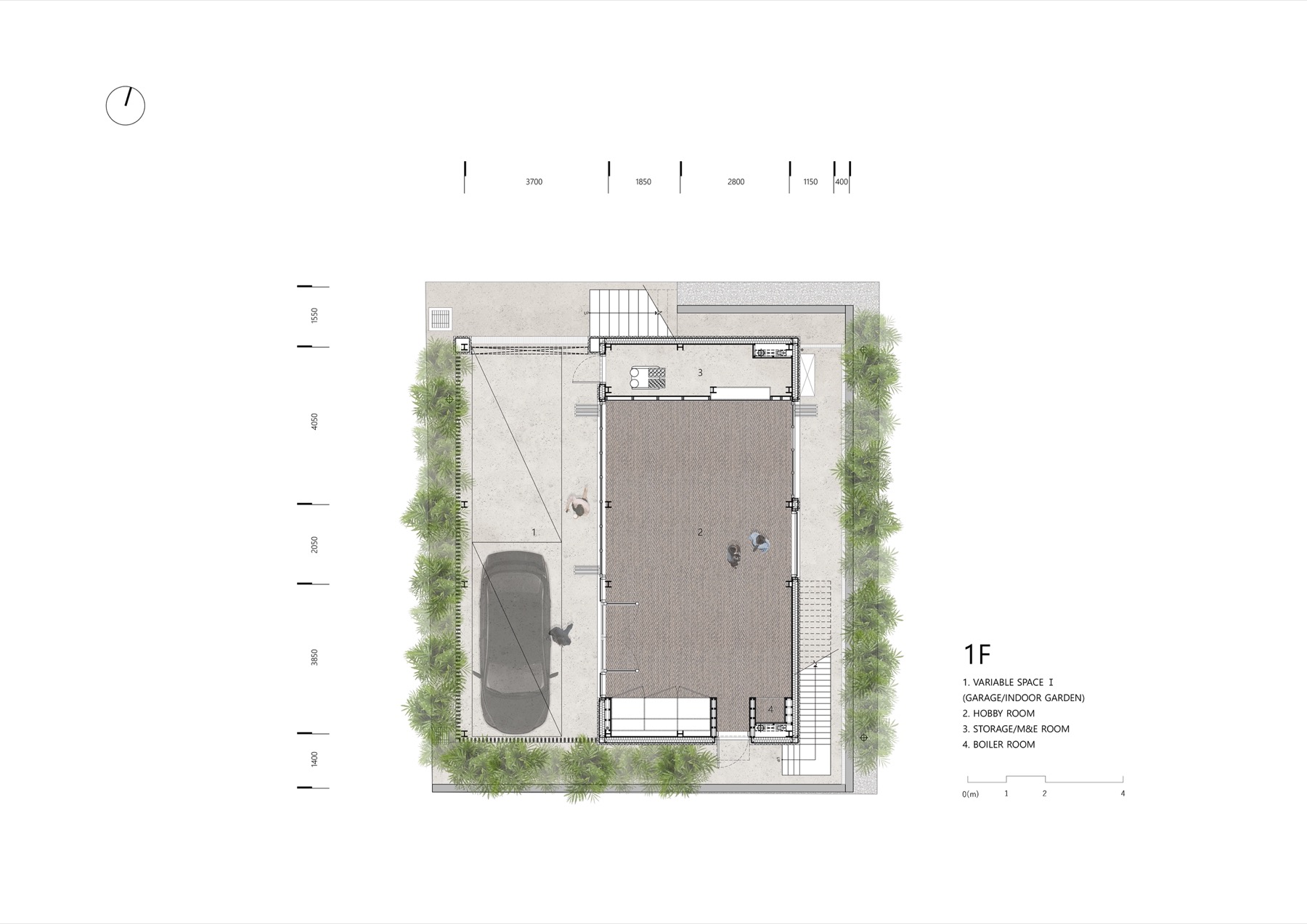

Plan_1F

부유하는 바닥들

정, 은설의 평면은 '우물 정(井)'자를 닮은 9분할로 계획했다. 이전 작업 ‘9×9실험주택(2013)’에서 아홉 개의 비균질적인 영역들이 중심 공간을 향한 평면적 공간 구성을 보였다. 이번 주택에서는 9개로 나뉜 평면이 ‘부유하는 바닥들’로 단면적으로 다른 위계 조직을 갖게 됐다. 이런 공간 구성을 위해 스틸 구조가 필연적으로 선택 됐고, 구조의 부재 단면은 모두 150×150㎜로 최소화했다.

Section

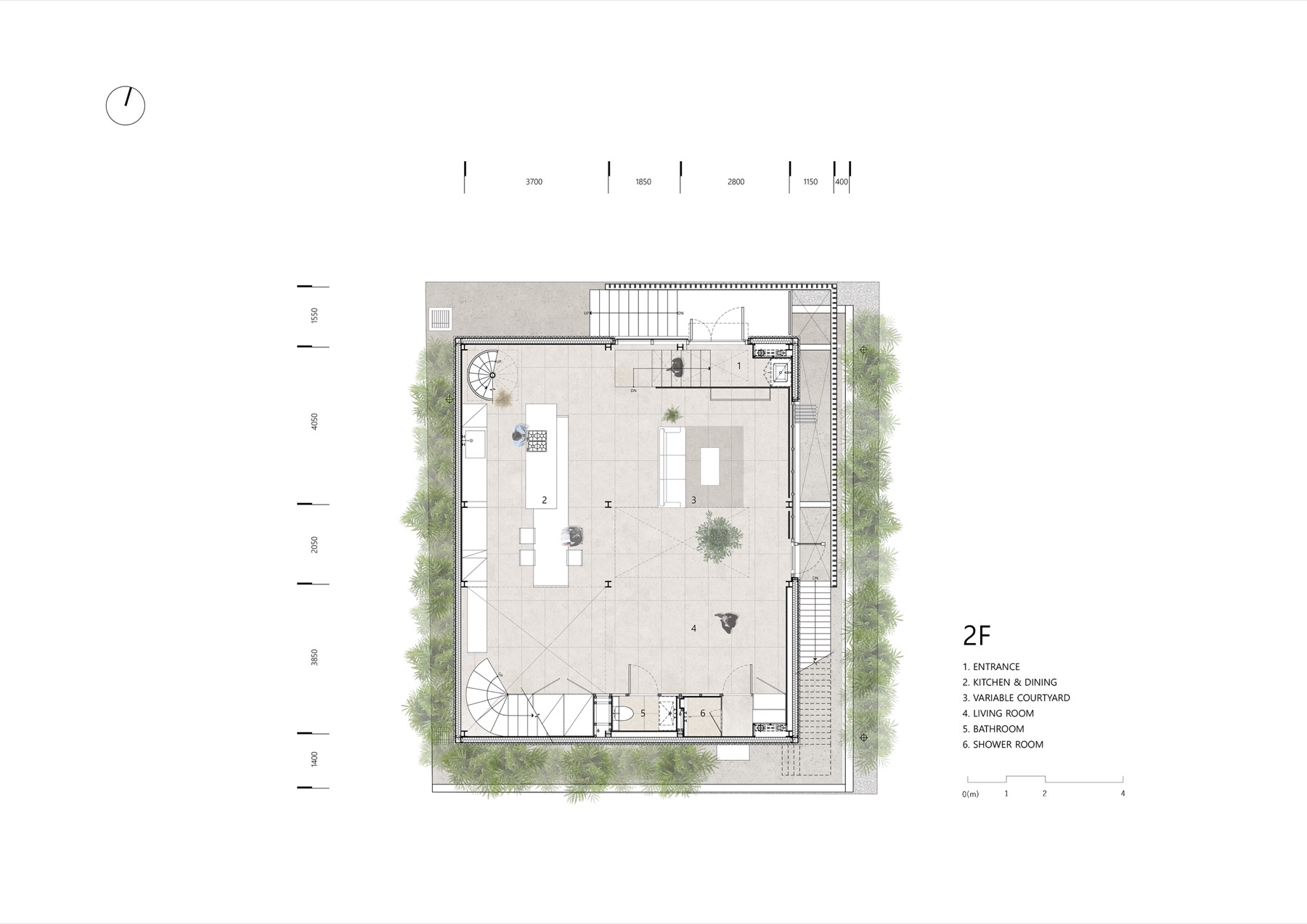

Plan_2F

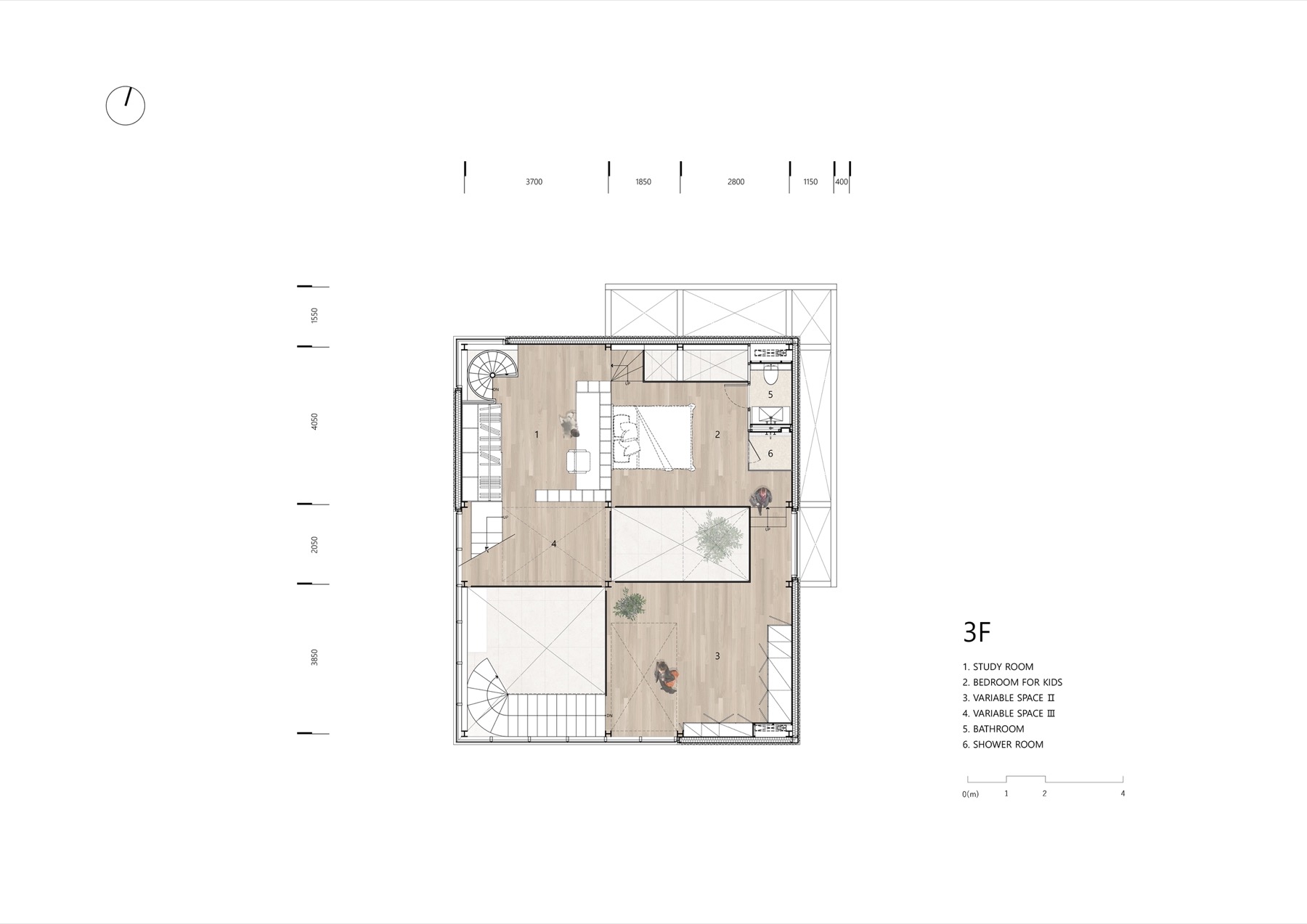

분할된 바닥은 벽 없는 방이 되거나 커다란 계단이 된다. 기능적으로 정의된 영역과 정의되지 않은 가변 영역이 중첩되며 바닥은 부유하는 듯 흐르고 연결된다. 이렇게 하나로 연결된 영역들은 단면적, 평면적으로 곳곳에 보이드를 생성한다. 이 보이드 공간을 통해 거주자들 간의 눈 맞춤과 시선의 교차가 입체적으로 발생하고, 끊임없는 시선의 대화가 유발되도록 했다. 거주자의 시선은 최소화한 입면 개구부를 통해 모자이크화 된 외부 풍경의 경험으로 이어져, 어느 순간 구도심 경관이 하나로 완성되게 된다.

Section

Plan_3F

빛 우물

약 45평 규모의 경사지 대지에는 몇 가지 선천적 한계가 있었다. 북측 6m 폭의 전면도로를 사이에 둔 맞은 편 다세대 주택의 프라이버시 문제가 있었다. 전면에 면한 도로 외에도 대지의 세 면은 주변 건물에 둘러싸여 프라이버시 확보가 쉽지 않은 상황이었고 계획의 또 다른 단서가 됐다. 건물 입면은 최소화한 개구부와 루버로 구성된 가벽을 설치해 혼재된 주변 상황에 대응하고자 했다. 층수를 감지하기 어려운 다소 폐쇄적인 입면은 다양한 위계로 구성된 공간을 감추며 오히려 내부에 들어섰을 때 개방감을 증폭시켰다. 이 개방감은 남서쪽으로 정직하게 열린 고창과 우물 정 형태의 천창으로 보다 강화되었고 이 장치를 통해 사계절 변화를 감지할 수 있는 하늘을 주택 안에서 갖게 되었다. 다양한 창으로 유입한 빛들은 깊이가 서로 다른 단면에 의해 형성된 공동(hollow)에 고여 ‘빛 우물’이 되었다. 이 우물 바닥에 떨어지는 빛의 궤적을 따르다 보면 이 장소만의 고요함에 귀 기울게 된다.

Section

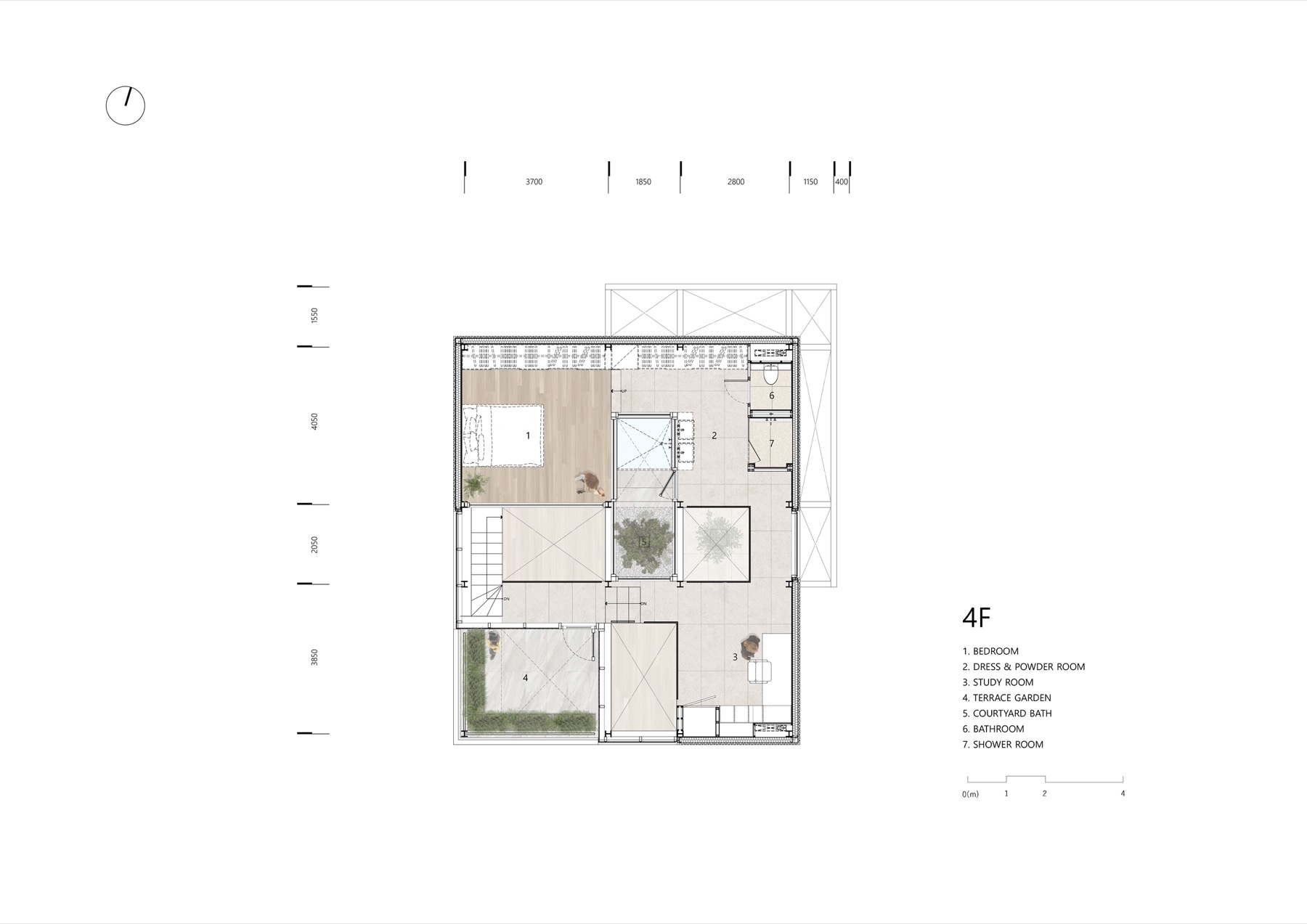

Plan_4F

실험 주택 2제

정, 은설은 서두에서 언급한 ‘9×9실험주택(2013)’의 연장선에 놓여있다. 이전 작업은 가구에 의해 규정된 행위의 영역이 아닌 사용자 스스로 영역을 정의하고 공간 내외부의 경계를 허물며 원초적 거주의 경험을 찾아가는 개념이었다. 반면, 이번 작업은 거주에서 정의될 수 있는 보편적 영역들은 유지되고 거주 시간의 변화에 따라 거주자 스스로 정의하여 사용될 가변의 영역들과 서로 중첩되어 하나의 시퀀스로 연결됐다. 이러한 시퀀스를 통해 외부환경 변화의 고유성에 주목할 수 있게 되었고, 거주자들 간의 시선 응시와 교차 속에서 사적 영역을 능동적으로 조율하는 경험을 통해 또 다른 거주성을 찾도록 했다. 이 같은 개념의 구현은 완성도 높은 다른 건축물이 그러하듯 건축주의 이해와 공감 속에 가능했다. 건축주는 설계부터 시공까지 전 과정을 아우르려는 건축가의 PM(Project Manager) 제안을 받아들였다. 그 덕분에 1년여의 현장설계와 병행한 시공 과정으로 3년 만에 완성할 수 있게 됐고, 구도심에 있는 도시주택으로 그 환경의 고유함을 유지해가며 변화될 수 있는 공간의 가능성에 대해서도 건축주와 관찰하고 기록해 보기로 한 작업이 됐다.

정, 은설 역시 물리적 구축으로 완결이 아닌, 구축 이후 거주자의 능동적 개입을 열어 두어 거주를 통해 완성되어가는 또 다른 실험 프로젝트가 되었다. ■

Loading...