강릉지안이네

강릉지안이네

사진

위치

강원 강릉용도

주거 시설외부마감재

타일벽돌, 적성목, 징크, 스틸내부마감재

타일구조

목조대지면적

710㎡완공연도

2018건축면적

155.251㎡연면적

161.71㎡디자이너

이성범, 고영성

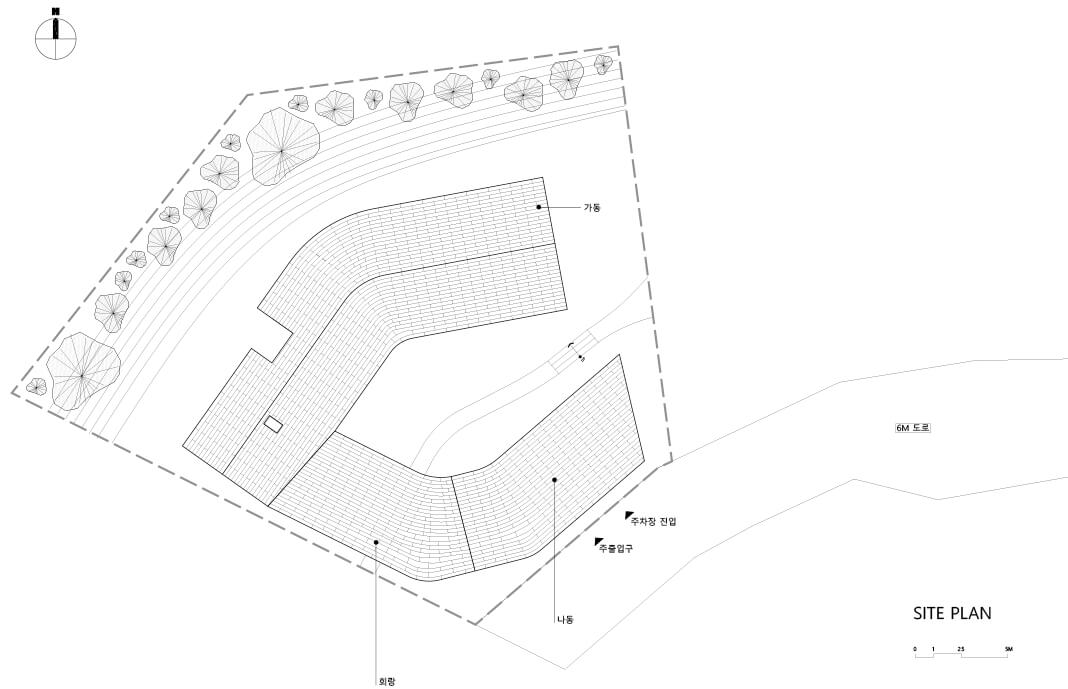

Site Plan

시골집에 대한 고민

시골주택은 도시와 다른 컨택스트의 영향을 받는다. 그 영향은 형태 뿐만 아니라 외부 공간과 배치에서도 드러나고 심지어 그 집에 살아가는 사람들조차도 집의 영향을 받게 된다. 강릉 지안이네는 1년 반 전 우리에게 부모님집을 설계 한 후 다시 찾아온 두 번째 시골 주택 프로젝트였다. 여러 가지 조건으로 인해 외형은 다르지만 마당과의 관계성을 중요시 했던 첫 번째 프로젝트와 같은 맥락으로 진행이 되었고, 이것은 사람이 공간에서 살아가는 방식 역시 하나의 컨택스트로 작용한다 라는 것을 우리에게 생각 하게끔 해 준 사례라 생각 되어진다.

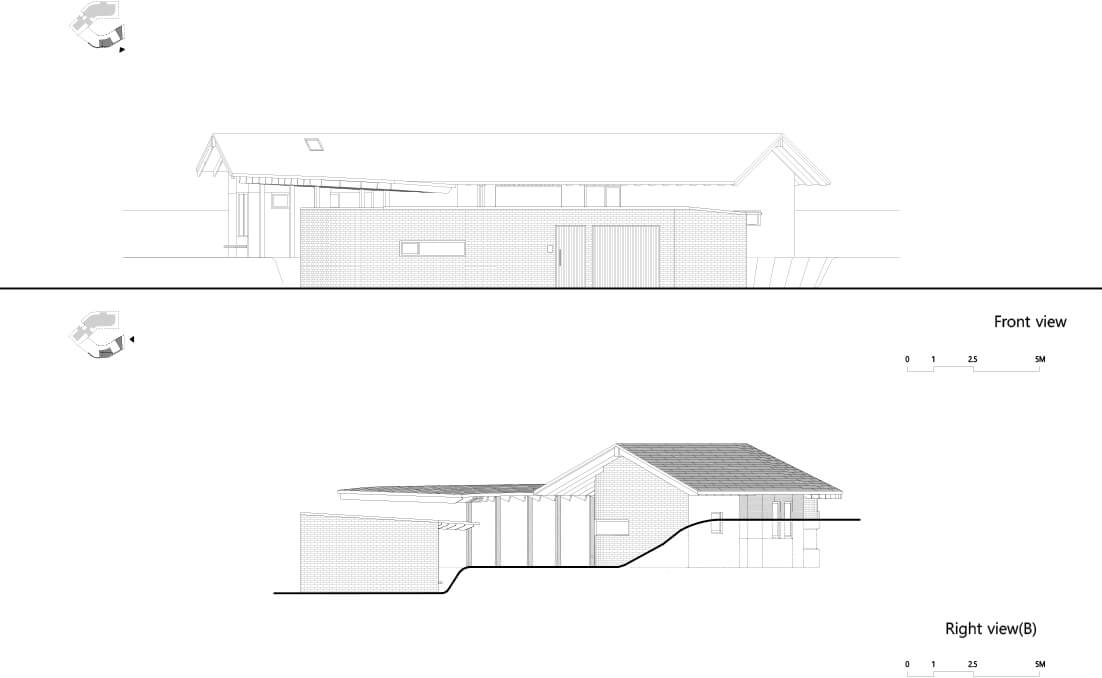

Elevation

Elevation

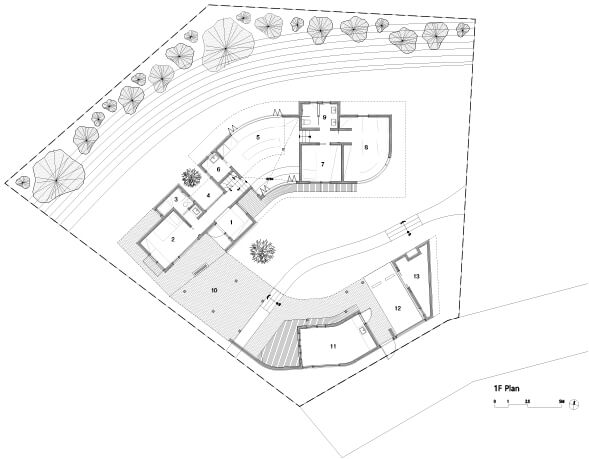

ㄷ자형 배치

아파트에 익숙했던 이들이 단독 주택에 지내게 되면서 가장 걱정하는 것은 안전이다. 마당을 가진다는 것은 외부의 간섭을 받을 수 있는 일이고 안전과 바로 직결 된다. 이곳의 건축주 역시 안전에 대한 우려가 있었고 오각형의 대지 형상을 따라 자연스레 건물이 자리 하게 되었다. 아늑하고 안전한 마당을 갖기 위해 중정형 주택이 되었고 동쪽에 위치한 지안이네 외갓집과의 관계로 인해 ㅁ자가 아닌 한쪽이 열린 ㄷ자 형태의 배치가 되었다.

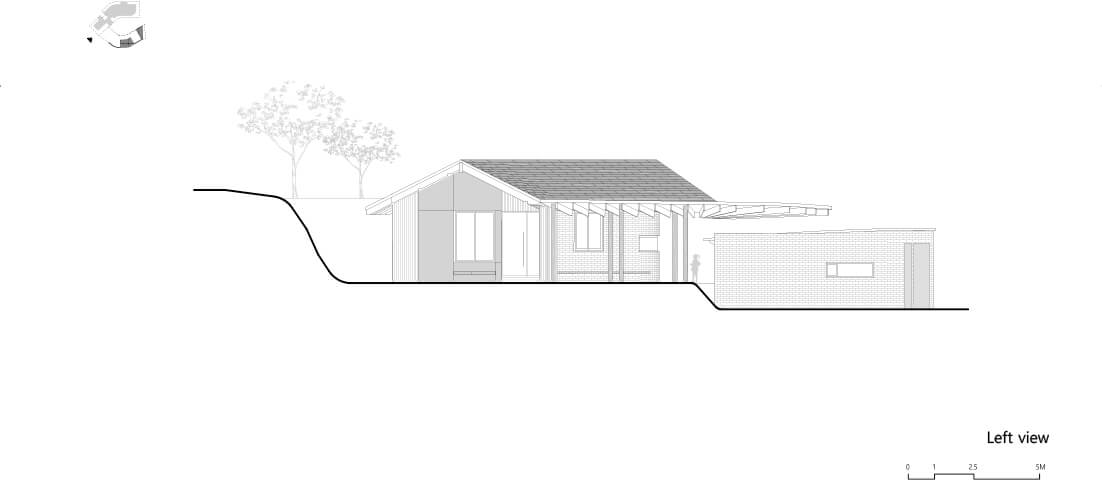

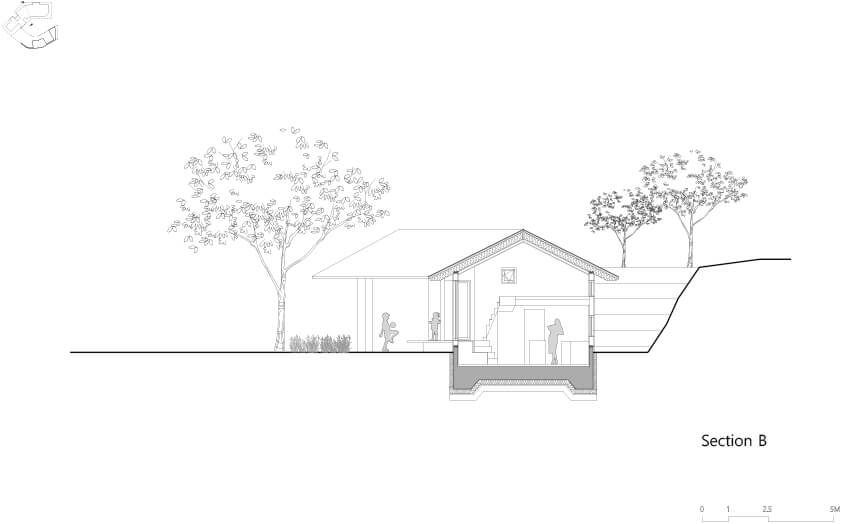

낮은 집

도시 주택은 택지의 면적이 시골보다 상대적으로 작다. 높은 밀도 속에 빼곡히 들어선 주변 컨택스트와 반응 해야 하고 높이에도 민감하게 반응 해야 하기에 도시 주택은 긴장감을 가지고 타이트 해진다. 그에 반해 시골 집은 낮은 밀도와 높이로 인해 여유가 생긴다. 자연스럽게 건물의 높이는 높이지 않으려 하고 지형의 레벨을 최대한 이용해 낮은 집이 되고자 한다. 특히 외부에서 바라 볼 때 대지를 가득 채운 집의 볼륨은 자칫하면 주변과 어울리지 않고 위화감을 줄 수 있어 좁은 도로와 접해 있는 별채는 최대한 낮고 완만한 경사를 가진 지붕으로 도로 폭에 맞는 스케일로 계획되어져야 했다.

별채, 마당 그리고 마루

주택에 있어 외부 공간과의 관계는 집의 가장 중요한 요소이다.

별채와 이어진 짧은 회랑은 단순한 이동 통로로써의 개념을 넘어선다. 사람들이 그 공간에 채워졌을때 별채의 툇마루, 평상과 연속 되어진 짧은 회랑에 반응한다. 단순히 비를 맞지 않고 이동하는 공간이 아닌 행위의 공간으로 사용 되어지는 것이다. 외부마당의 레벨은 약 0.8미터 정도의 차이를 가지고 형성이 되며 이것은 별채 공간과 마주하고 있는 정주 공간 사이에 위계를 형성하게 된다. 이것은 외부인이 내부로 진입했을 때 별채로의 접근은 조금 더 수월하지만 주거동으로의 접근은 심리적으로 쉽지 않게끔 도와준다. 각각의 공간은 툇마루와 평상을 통해 내외부 공간의 흐름을 긴밀하고 유기적으로 연결해주고 언제든지 시선을 교차 할 수 있으며 집안 어디에서도 서로의 존재를 느낄 수 있다.

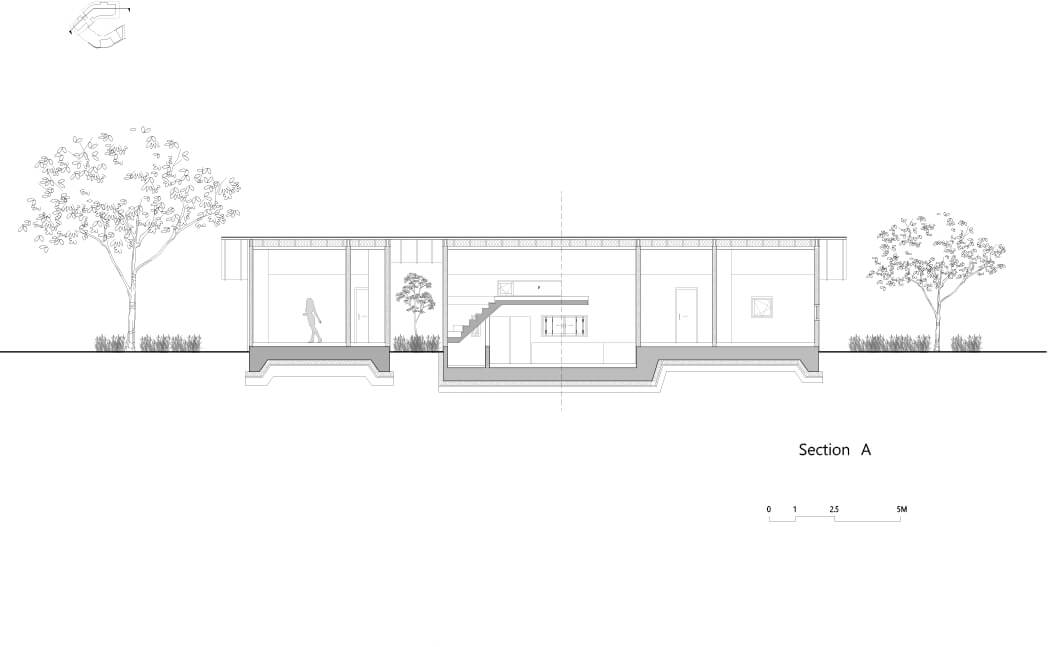

Section

Section

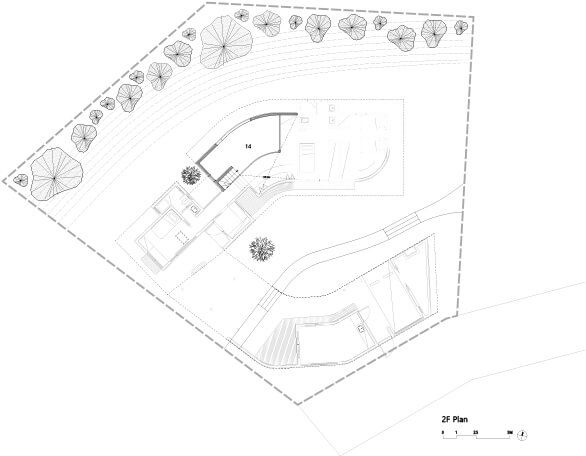

주방이 중심이 되는 집

주방은 집의 중심에 위치 하고 레벨은 별채의 레벨과 동일하다. 집의 모든 곳을 바라 볼 수 있는 구조로 되어 있어 마당에서 노는 아이를 지켜 볼수 있고 별채에서 일어나는 행위도 볼 수 있으며 집안 내부도 볼 수 있다. 거실은 주방 위쪽으로 적층되어 있으며 복층의 구성을 띄고 있어 주방과 자유로운 의사소통이 가능하다. 식탁 앞쪽 공간은 스탠드 형식의 계단으로 구성 되어 수납을 용이하게 하고 마당의 툇마루와 연속 되어져 외부 공간으로 확장성을 더해준다. 이 집에서의 주방은 단순히 요리하고 식사만 하는 공간이 아닌 음악을 듣고 책을 읽으며 때로는 응접실의 역할도 하는, 다른 여러 행위 들이 수반되는 복합적인 커뮤니티 공간으로 활용 된다.

Plan _ 1F

Plan _ 2F

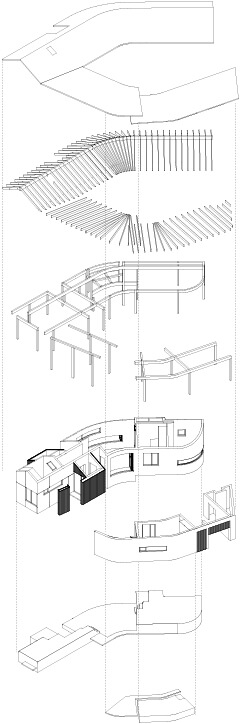

중목구조와 경량목구조의 혼합

목구조를 선호 했던 건축주의 요구에 따라 곡선 형태와 넓은 개구부를 가지고 있는 조건에서 중목구조는 필연적으로 선택할 수밖에 없는 구축방식이었다. 경량목구조에서는 이 곡선형태의 공간과 넓은 개구부를 온전히 형성 할 수 없었기 때문에 중목구조와 혼합된 경량목구조를 쓰게 되었고 중앙 곡선 구간과 다락 그리고 용마루 부분은 온전히 중목구조가 쓰여지게 되었다. 중목 구조의 기둥과 보는 내 외부에서 그대로 드러나고 경량목구조의 서까래는 외부에서 노출 되어 이 집이 가지고 있는 따뜻한 느낌을 한층 더해준다.

axonometric

현대사회에서 도시와 농어촌 주택의 경계를 짓는 것이 의미가 있을까 생각 하지만 분명 많은 차이점이 존재 한다. 무엇보다 가장 다른 것은 공간을 대하는 삶의 자세가 다르지 않을까? 생각한다. 우리는 앞으로도 이 외침에 주목하고 그 마음에 귀 기울이려 노력 하고자 한다. ■

Loading...