하천리 H

하천리 H

사진

시공사

위치

제주 서귀포시용도

주거 시설외부마감재

콘크리트, 노출콘크리트, 석재, 제주자연석, 목재, 삼나무루버, 페인트, 종석미장내부마감재

페인트, 목재구조

철근콘크리트, 잡석조대지면적

690(주택), 570(사무실) 297(별채)㎡완공연도

2022건축면적

133.31(주택), 86.23(사무살), 120.01(별채)㎡연면적

131.60(주택), 105.51(사무실), 120.01(별채)㎡디자이너

이창규, 강정윤기계엔지니어

한성 이엔지전기엔지니어

한성 이엔지

서서히 진화하는 제주의 집

하천리 프로젝트는 서귀포 표선리 중산간 마을 안에 자리한 주택과 사무실이다. 건축주는 처음 이야기를 나눌 때, 마을과 이질감이 없었으면 좋겠다 했다. 너른 과수원에 있는 구옥을 증축, 리모델링해 새로운 삶을 넣고, 남은 땅을 나누어 주택과 사무실을 짓기로 했다. 땅을 반듯하게 나누기 보다, 자연스러운 형상으로 나누었다. 제주 마을과 구도심을 조사해 보니 올레길이 망가지고, 사라져가는 것을 많이 보았다. 이번 작업은 올레 진입부 설계에 가장 공을 들였고, 건축주를 설득하여 기존 대지의 높이차를 인정하며, 별채(목욕채)-사무실-주택의 순서로 낮고 깊어지게 배치를 했다. 부정형의 자연스러운 필지 전면에 주차장을 만들고, 주택과 별채로 들어가는 길은 제주 민가에서 보듯 낮게 들어가는 ‘고즈넉한 올래’를 만들었다. 사무실로 들어가는 길은 건축적으로 새로이 ‘구축된 올래’를 두어 진입 시 전혀 다른 분위기를 만들었다. 이 작업을 통해 제주 건축의 정서를 함축한 다양한 요소들이 새롭게 치환되고, 진화되어 오늘날 우리가 구상하는 공간에도 충분히 담길 수 있음을 보여주려 했다.

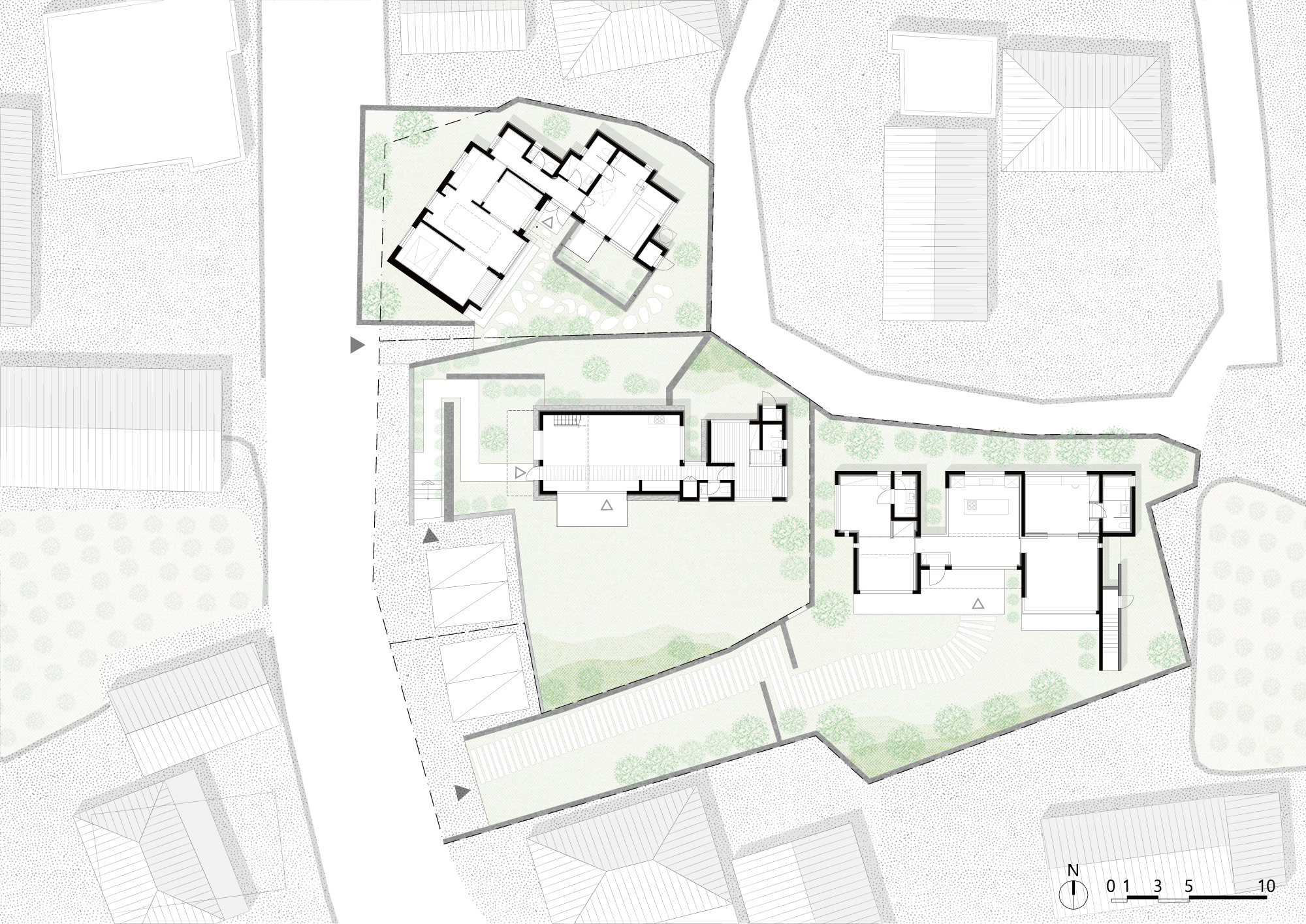

Site Plan

땅과 가까운 낮은 집

제주의 평화로운 경관을 이루는 요소 중 하나는 주변과 어우러지는 ‘낮은 집’이다. 현무암으로 이루어진 제주도는 워낙 물 빠짐이 좋아 예부터 바람을 피할 수 있는 ‘옴팡진 땅’을 선호했고, 그곳에 지어지는 집을 가장 좋은 집이라 여겼다.

업무공간인 사무실은 세 동의 건물 중 가장 높은 집이다. 도로 쪽으로 열린 2층 높이의 큰 볼륨을 가진 공간인데, 도로보다 약 1.5m 낮은 대지에 집을 두니 길에서 볼 때는 마을과 어우러지는 1층의 단정한 건물이 됐다. 주택은 안거리, 밖거리를 해석한 집으로 강한 조형성을 가지고 있다. 그래서 땅의 가장 안쪽으로 배치해 그 생소함을 상쇄하고자 했고, 기존의 집은 엉성한 밖거리를 철거하고, 증축해 새로운 삶을 넣어보고자 했다. 사무실을 포함한 세 채의 건물은 이렇게 모두 땅의 높이를 인정하고, 저마다의 올레를 가지며, 깊숙하게 들어간다. 제주집의 특성인 낮은 집과 올레는 마을에 겸손하게 자리 잡아 길과 집의 경계를 공유하고, 느슨하게 나누며 마음 편한 풍경을 만들어낸다.

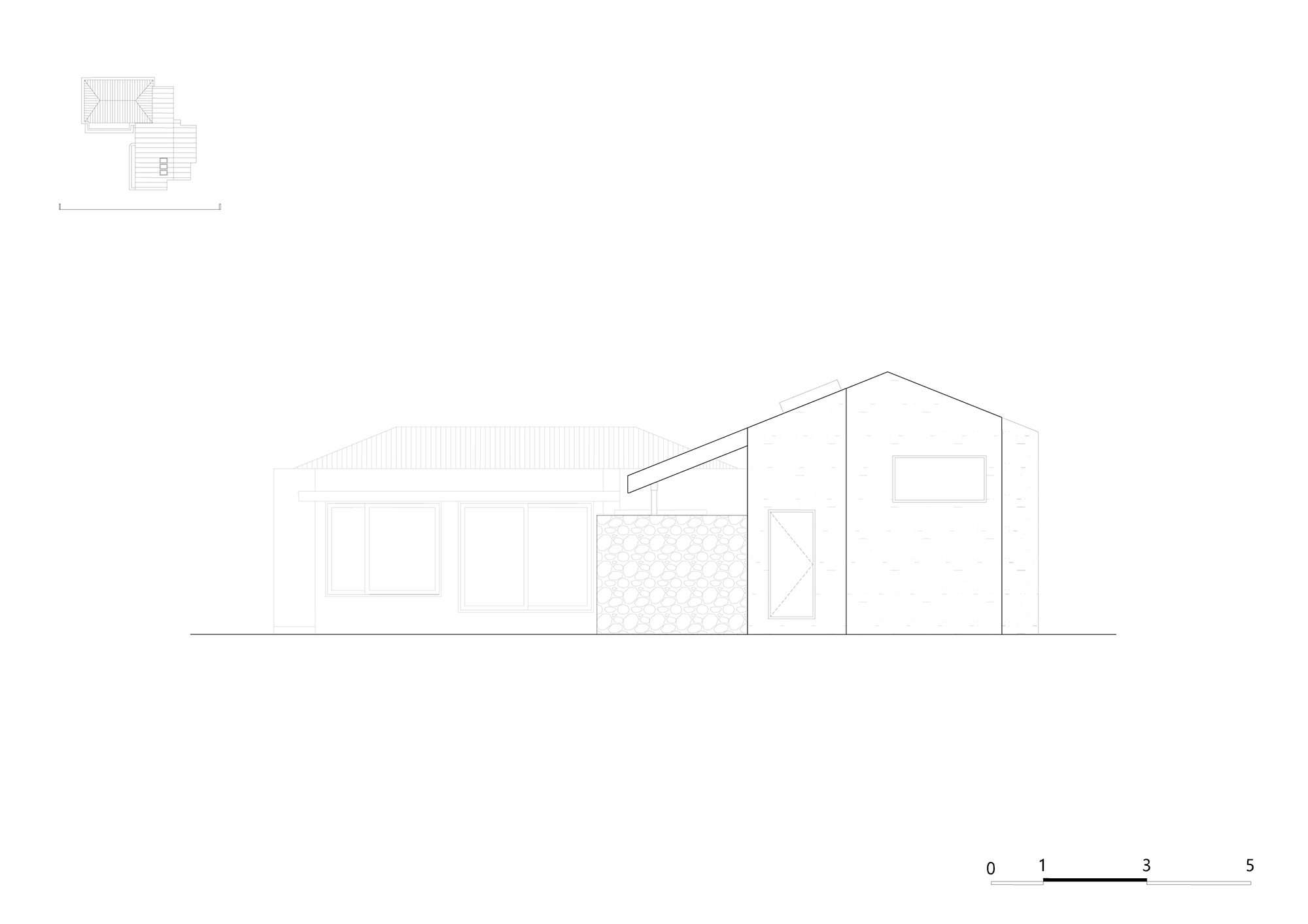

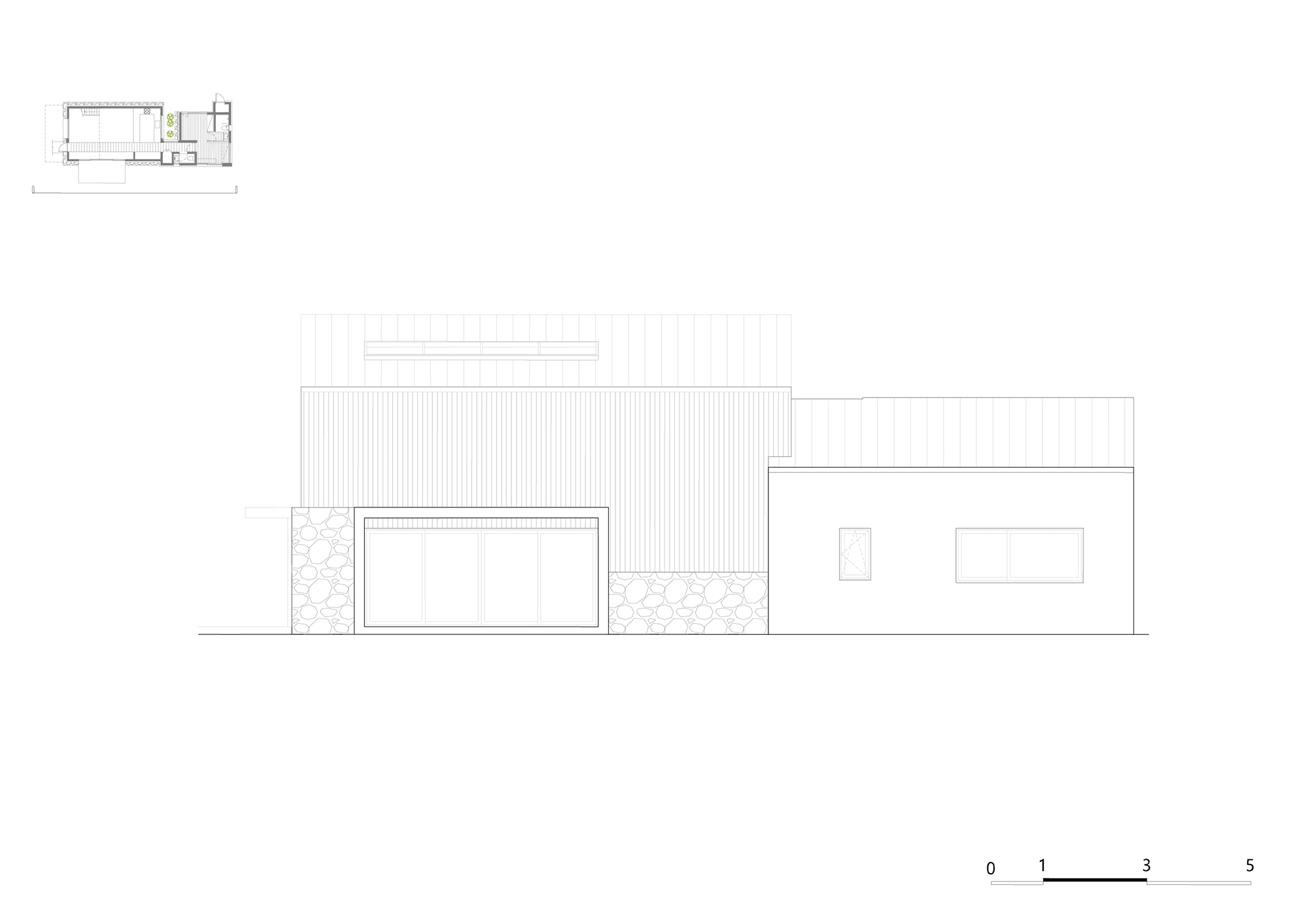

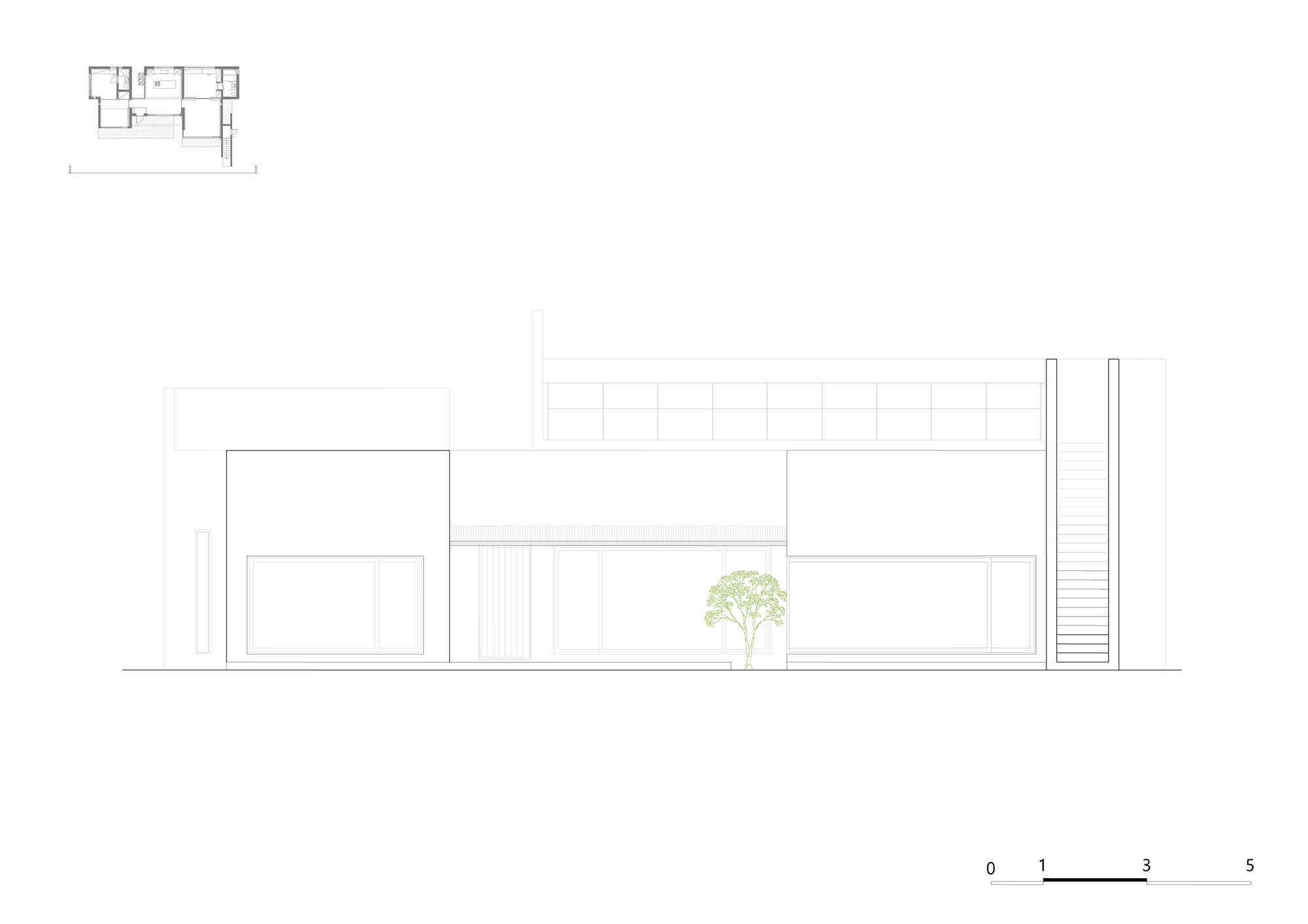

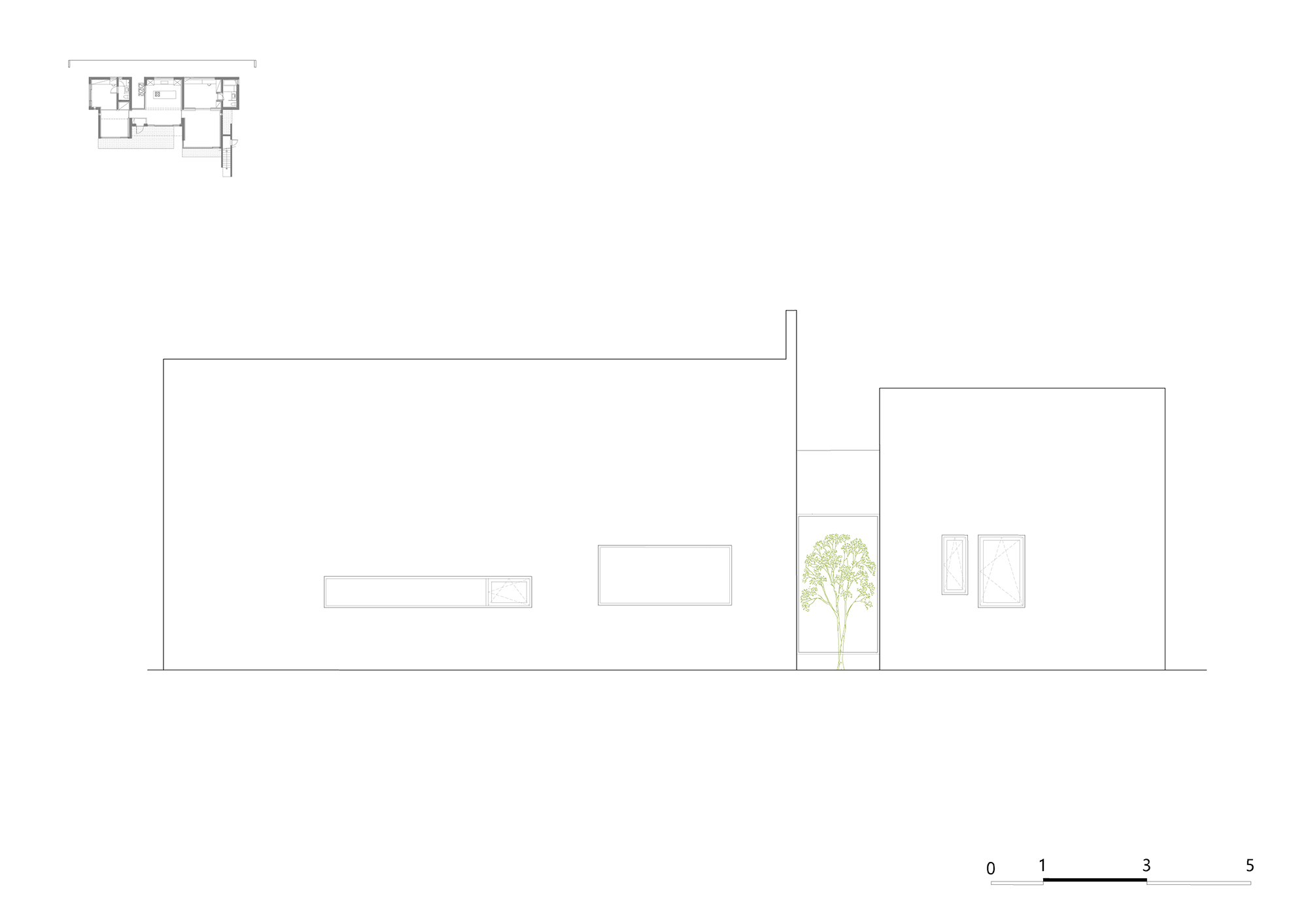

Elevation(별채)

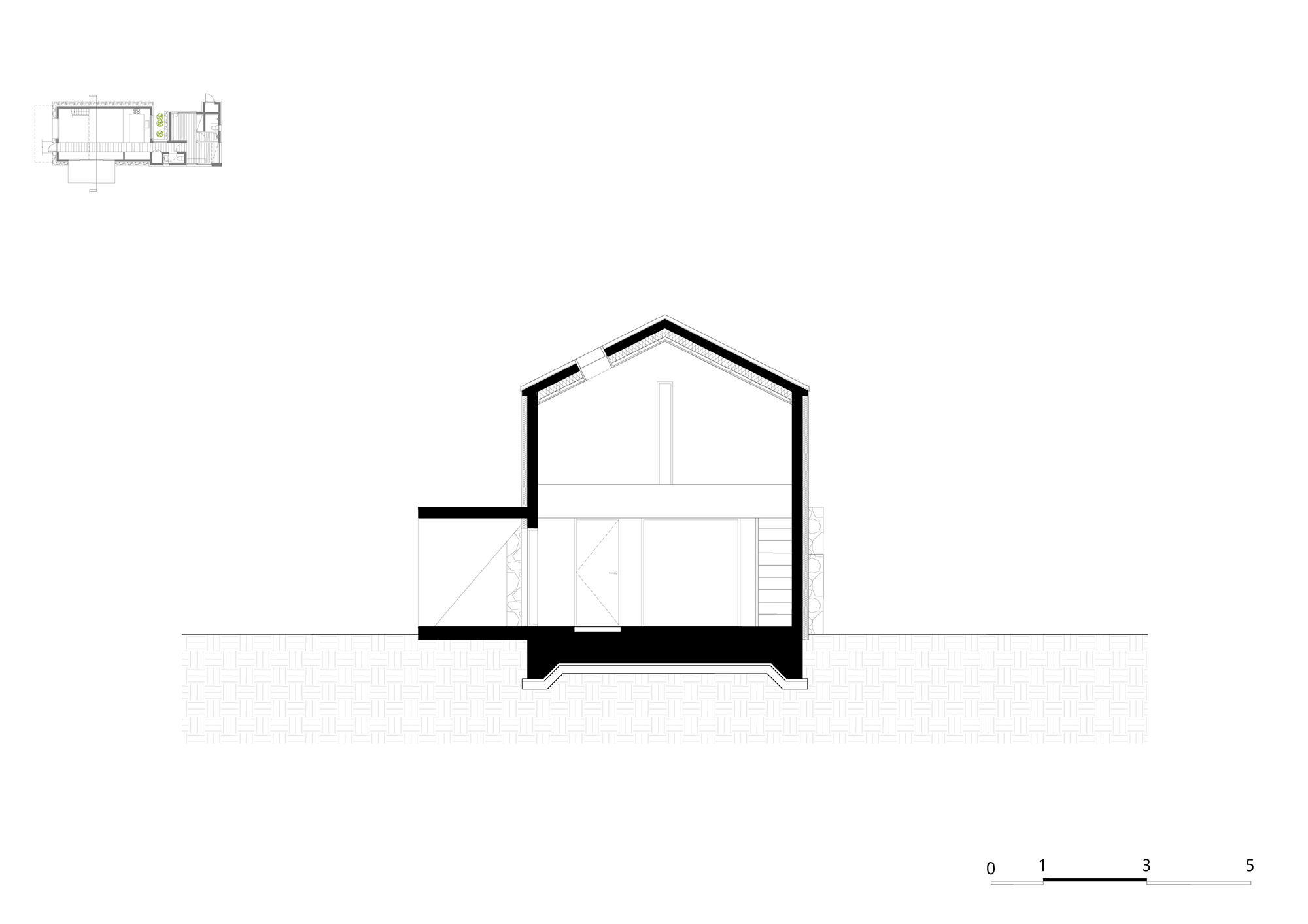

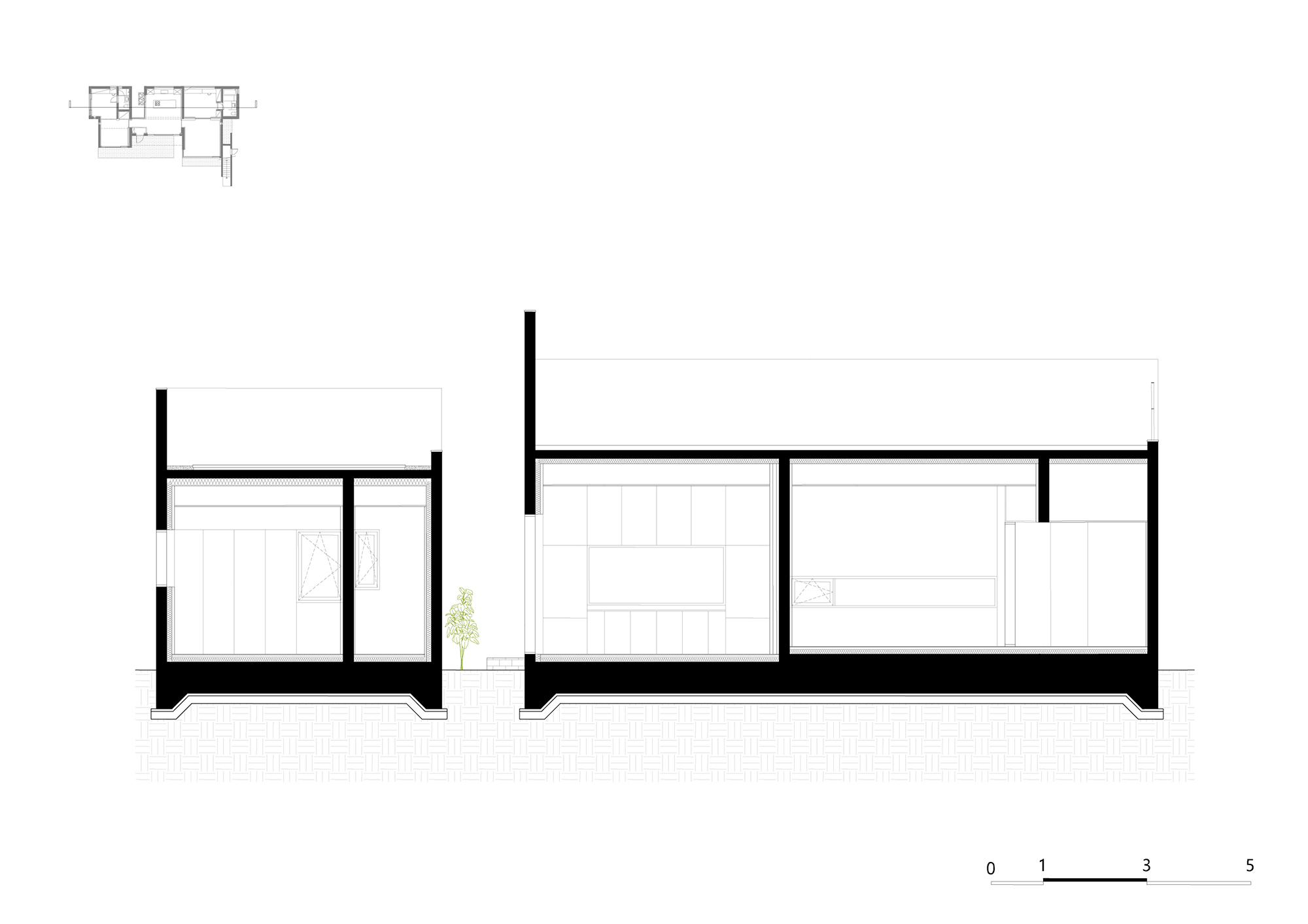

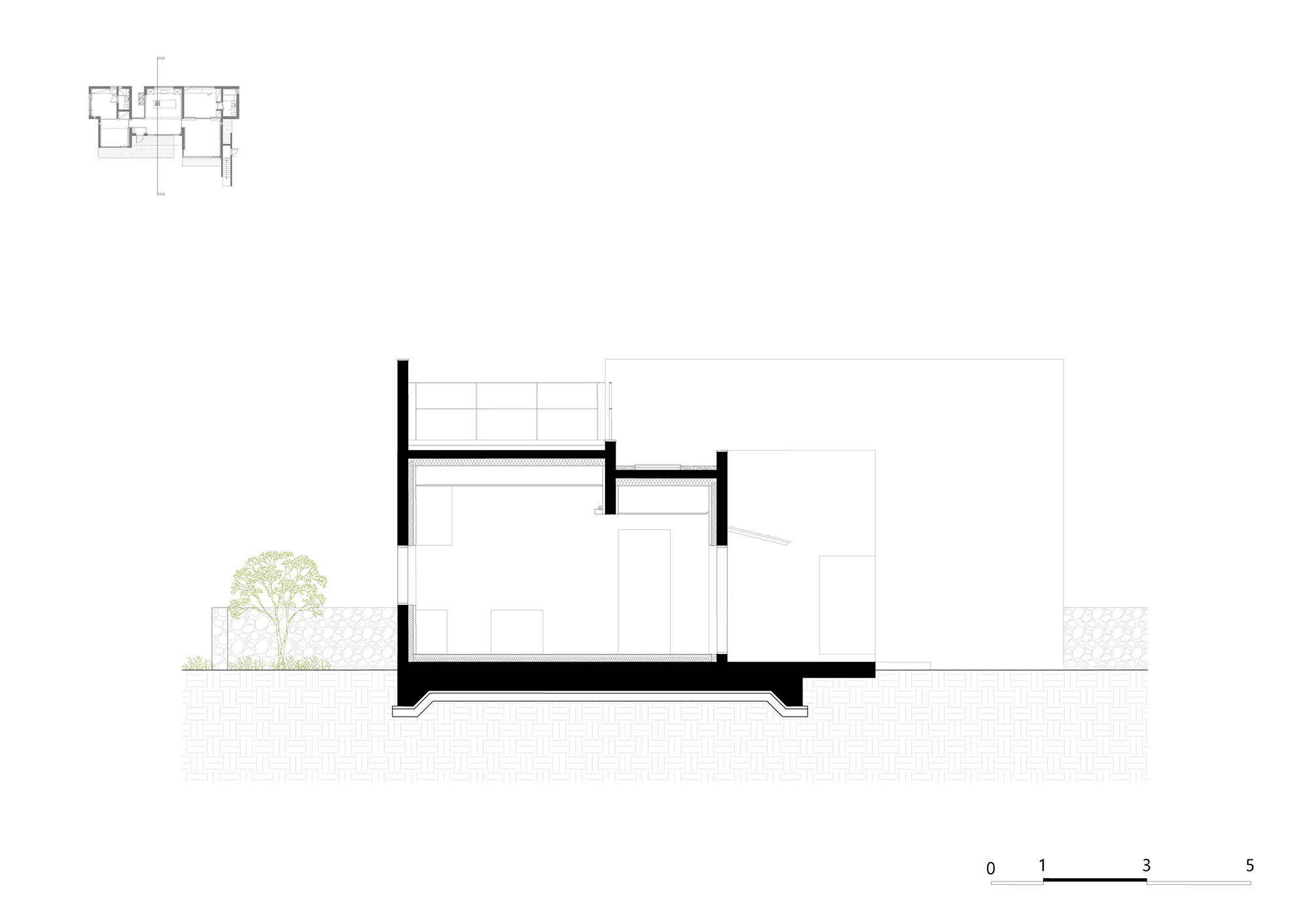

Section(별채)

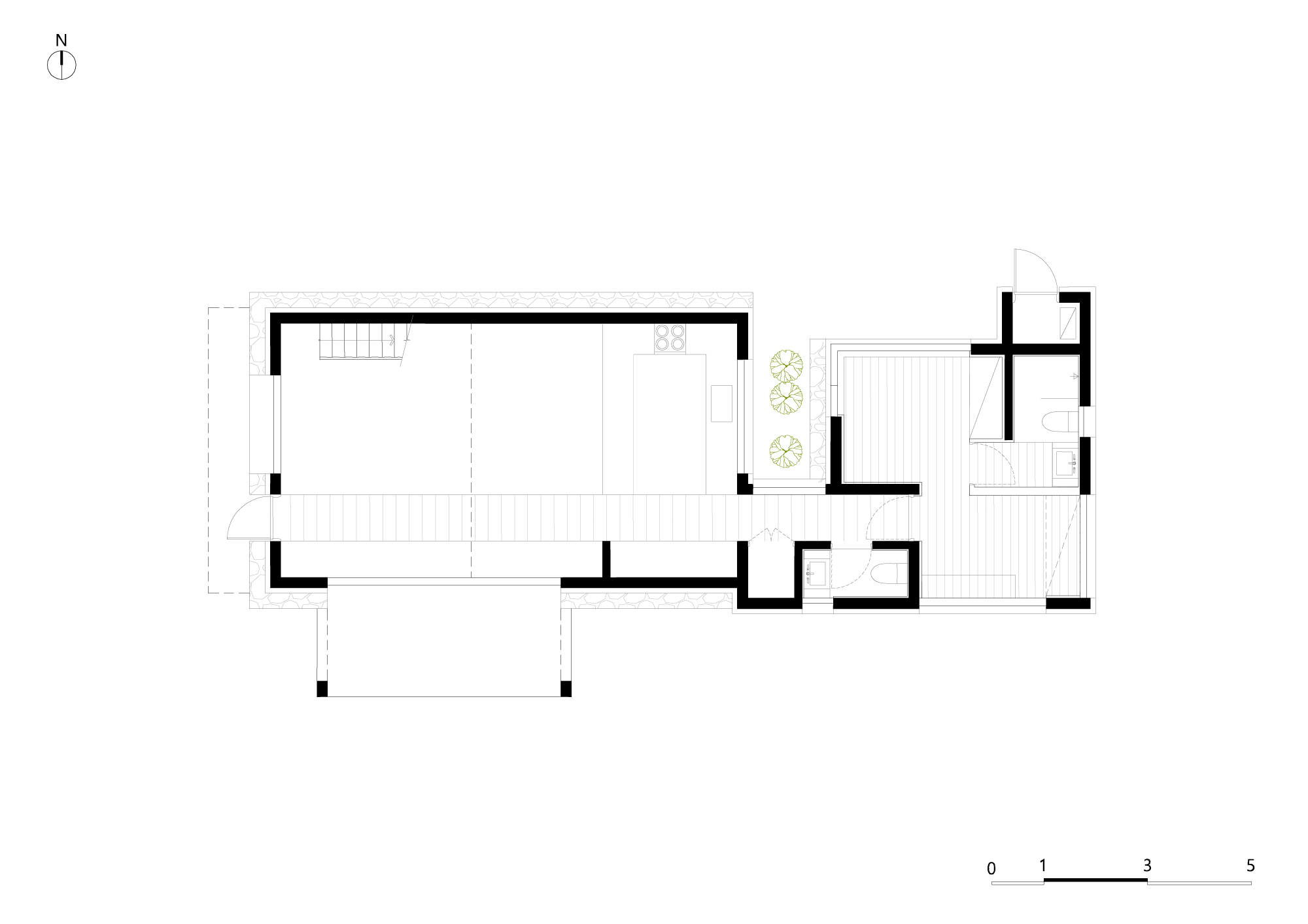

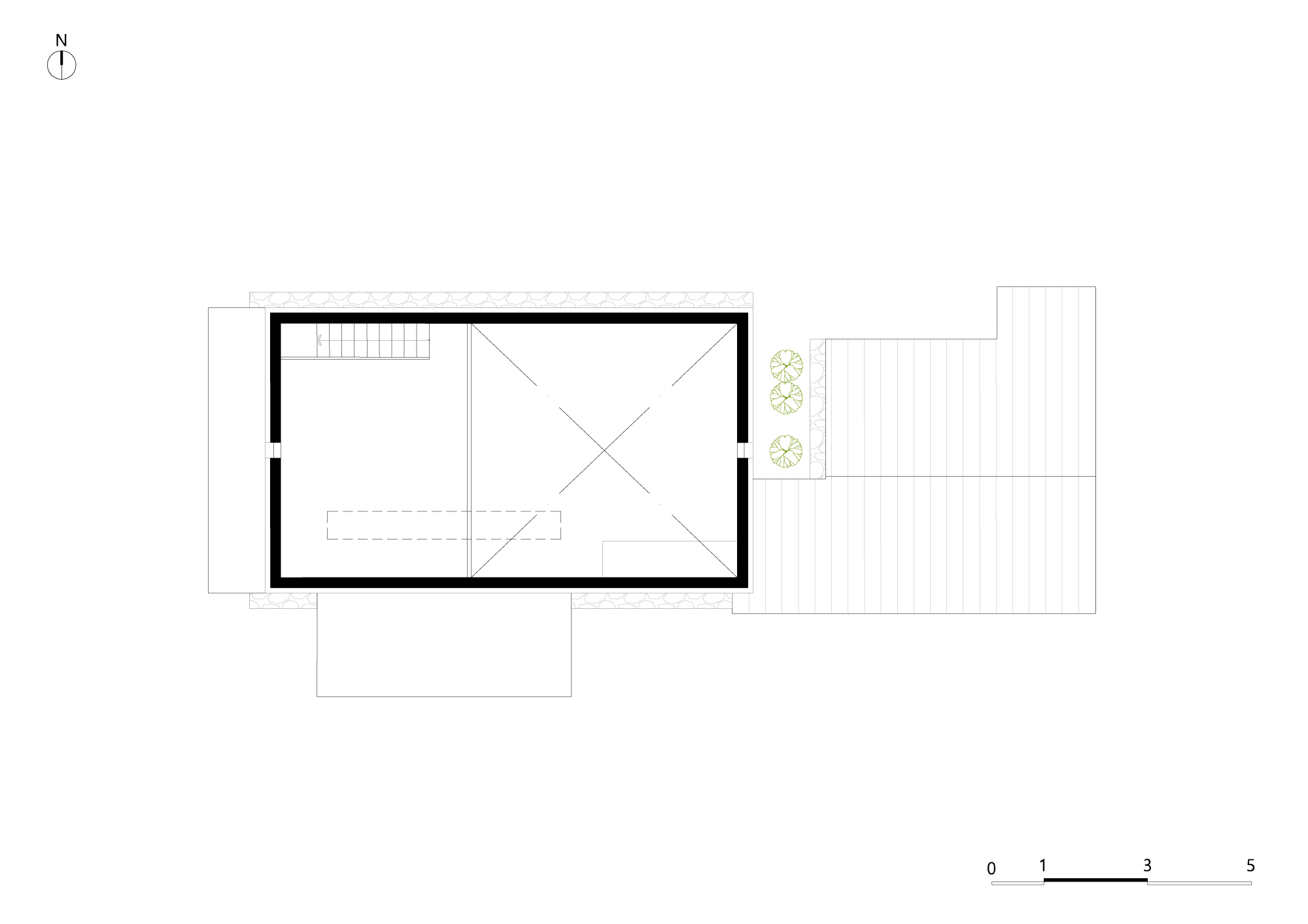

Plan_1F(별채)

일과 일상의 균형, 제주집의 새로운 가능성

매년 제주로 내려와 휴가를 즐기던 건축주 부부는 어느 날 서귀포 동쪽 마을을 거닐다 정갈하게 자리 잡은 집과 과수원을 보고 마음을 뺏겨, 이 땅을 구매했다고 한다. 자신의 분야에서 치열하게 일을 해온 부부는 서울 생활의 일부를 정리하고, 제주의 삶을 꿈꾸고 있었다.

몇 년 후, 두 사람은 서울 중심부에 있는 사무실을 서귀포의 한적한 이곳으로 결심한다. 업무는 주로 화상으로 진행하고, 스텝들도 종종 내려와 머물며 일할 수 있는 환경도 만들어야 했다. 건물을 짓는 도중 코로나19 사태가 발생했고, 많은 회사가 재택 업무와 화상회의 등으로 방향을 전화했는데, 건축주는 이 상황을 미리 대비한 셈이 됐다.

한동안 대규모 펜션들이 줄지어 지어지던 제주는 요즘 이처럼 새로운 바람이 불어오고 있다. 업무방식과 환경이 많이 바뀌며 제주에서 주된 생활을 하고, 서울을 오가며 일을 하는 경우가 많아지고 있는 것이다. 또한, 영역이 구분되어 다양한 외부 공간이 있는 제주집의 구성 방식은 일과 업무의 적절한 조화가 중요한 시기에 좋은 해법 중 하나가 아닐까 생각한다. 자연과 가까운 삶, 일과 일상의 균형의 가치가 높아지며, 제주는 또 그렇게 변화하고 있다.

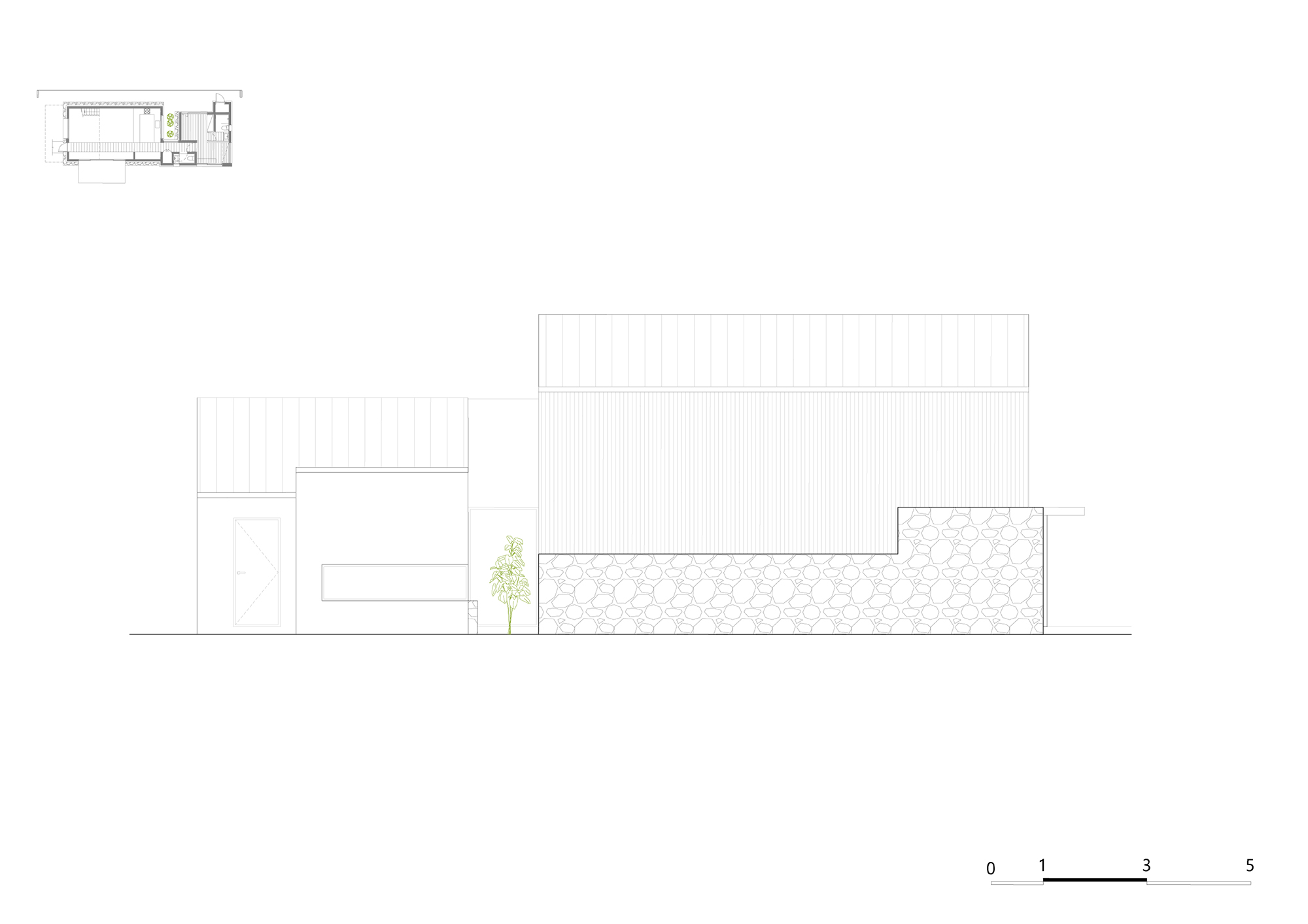

Elevation(사무실)

Elevation(사무실)

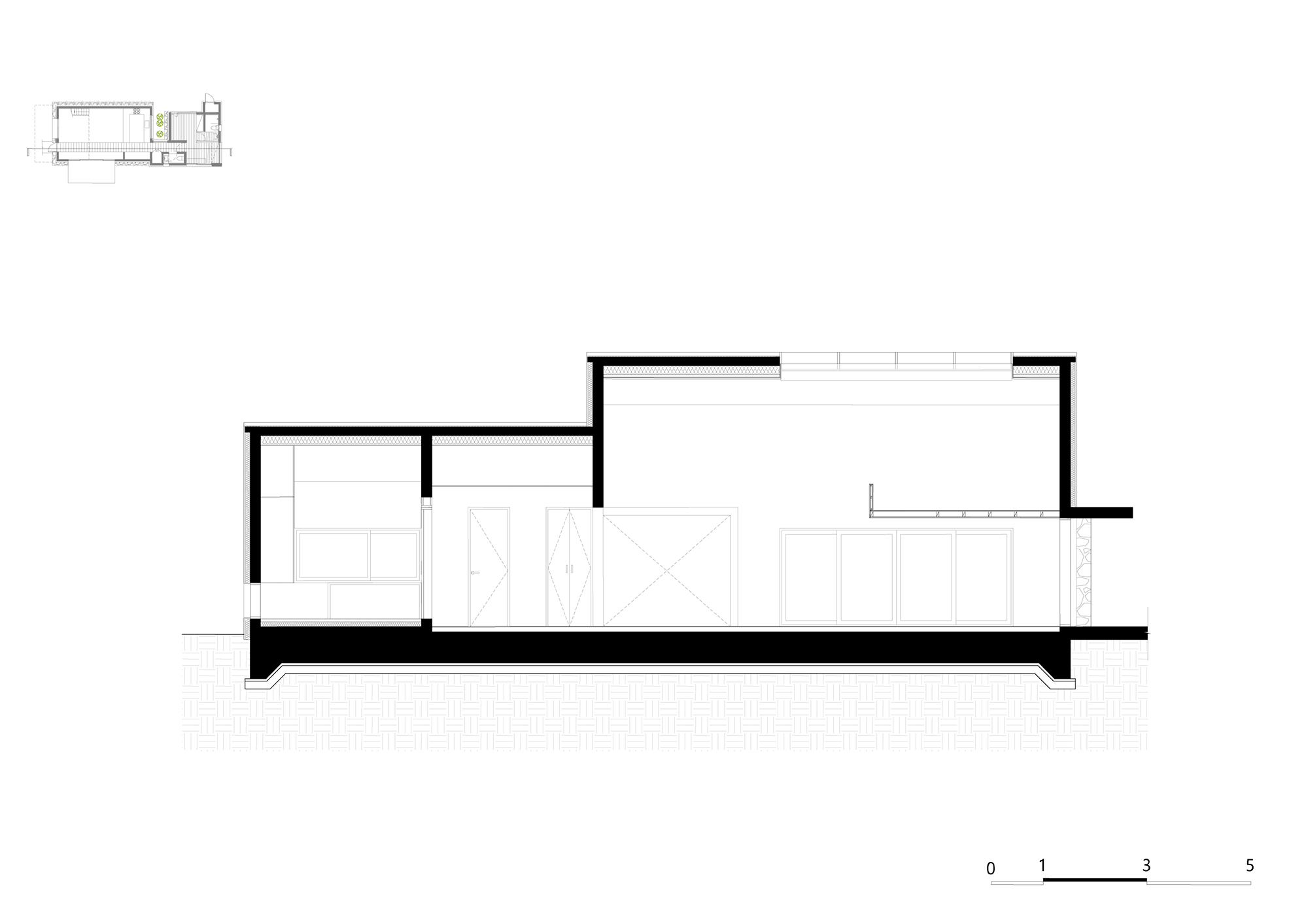

Section(사무실)

Section(사무실)

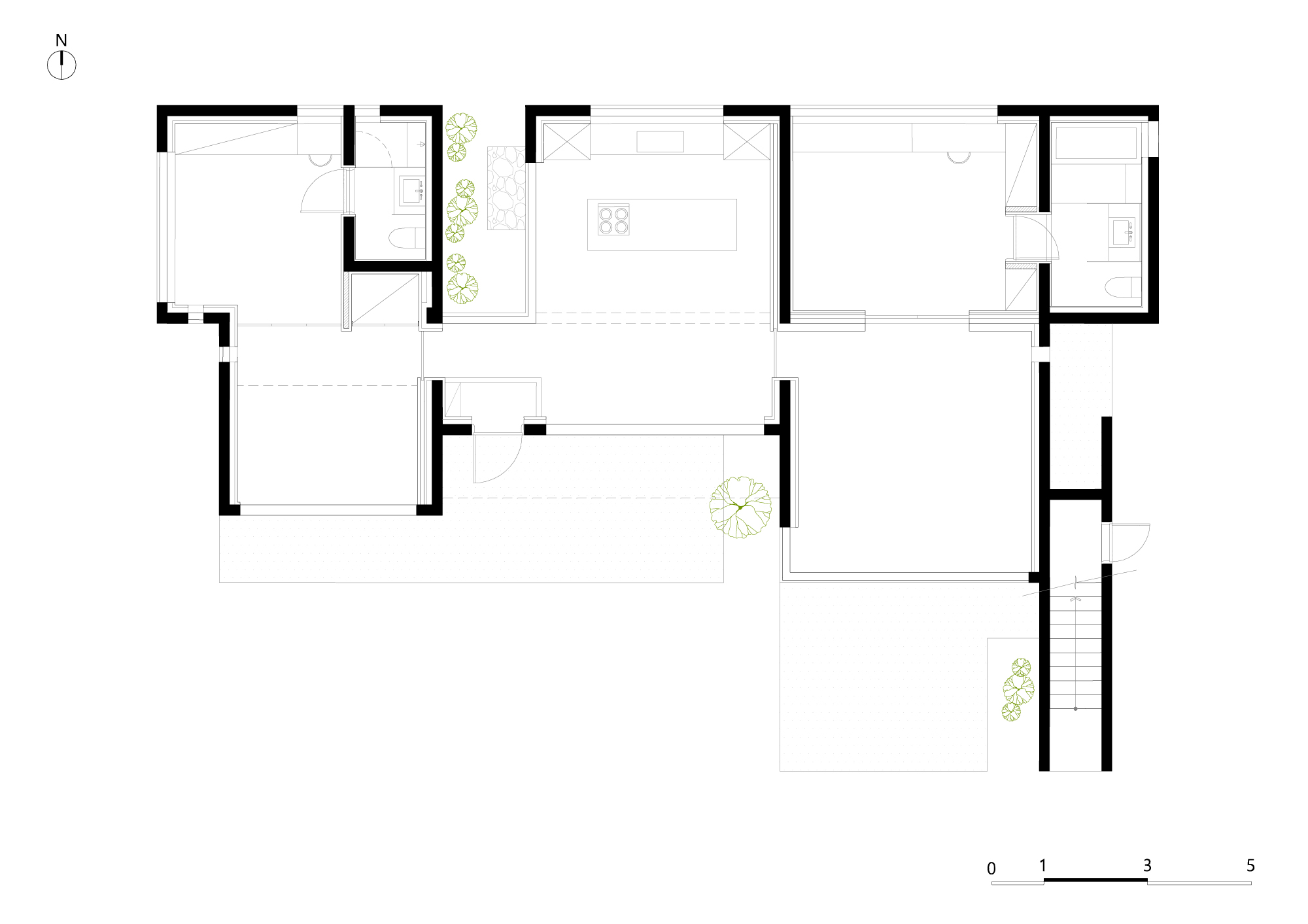

Plan_1F(사무실)

Plan_Attic(사무실)

기분 좋은 어둠

제주는 한반도에서 위도가 가장 낮아 햇살이 강렬하다. 집 어디서든 향에 상관없이 빛이 들어온다. 예부터 제주는 외부의 강한 일사의 영향으로 눈의 피로를 낮추고 아늑한 집을 만들기 위해 내부를 어스름하게 만들곤 했다. 이번 하천리 사무실도 낮은 진입, 깊은 처마, 머리가 닿을 것 같은 낮은 창과 넓은 면적의 벽, 짙은 목재 마감 등으로 묵직한 분위기로 만들어주는 다양한 요소를 섬세히 조절해 ‘기분 좋은 어두운 공간’을 만들고자 했다.

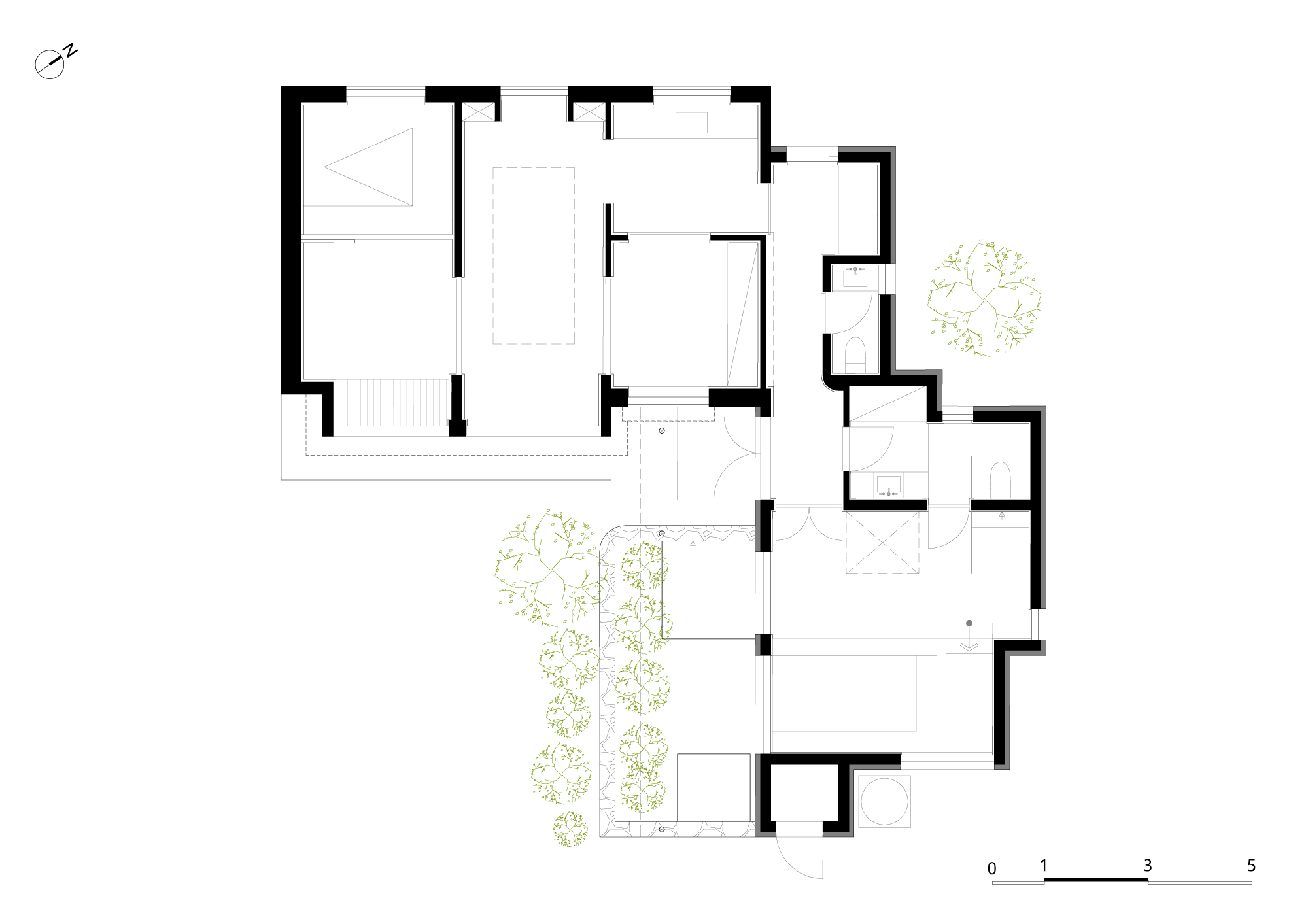

빛을 흡수하는 검은색의 무덤덤한 주택

가장 안쪽에 자리한 주택은 직선이 강조된 형태지만, 빛을 흡수하는 검은색 콘크리트로 마감해 무덤덤한 형상이 되도록 했다. 옥상과 벽 난간의 높낮이를 섬세히 조절해 단층 건물에 변화를 주고자 했다. 외부 형태를 따라 내부에서도 많은 사람이 모이는 주방과 식당은 높게, 복도는 낮게 계획해 다양한 공간감이 드러난다. 햇빛이 강한 남쪽은 낮은 창과 처마를 두어 사무실과 마찬가지로 '기분 좋은 어둠'을 느낄 수 있다.

Elevation(주택)

Elevation(주택)

Section(주택)

Section(주택)

Plan_1F(주택)

고즈넉한 집의 정취

건축주는 처음, 이 집의 분위기를 그대로 유지하기를 바랐다. 그러나 아무래도 엉성하게 지어진 밖거리와 장독대 부분을 그대로 활용하는 것은 대지 경계선 문제와 구조적 불안정함으로 어려울 듯했다. 기존 가옥에 원하는 기능을 넣는다면 외피만 제주집인 의미 없는 집이 될 것 같았다. 고민하던 차에 떠오른 생각은 철거할 밖거리 자리에 적당한 크기로 새로운 건물을 증축하여 근사한 목욕채를 만드는 것이었다.

수평으로 이어진 새로운 공간은 목욕탕이라는 기능을 넣어 넓고 시원하게 계획했고, 고즈넉한 기존 제주집과 어울리도록 깊은 처마와 돌담을 둘렀다. 자칫 부담스러울 수 있는 외형을 보완했다. 기존 집은 고유한 공간감과 정서를 되찾기 위해 군더더기를 제거했다. 지붕을 보수하고 방문 이마를 내려 시선을 낮추도록 했으며, 기존 외벽재료를 정성스레 다듬어 그 운치를 잃지 않도록 계획했다. 또한, 제주에 어울리는 수종의 나무와 화초류를 심어 원래부터 있었던 집처럼 자연스러운 새로운 집을 만들어보고자 했다.

Loading...