청수 목월재

청수 목월재

사진

시공사

위치

제주 제주시용도

주거 시설외부마감재

콘크리트, 폴리싱, 목재, 원목마루, 페인트, 한지, 햄록판재, 타일, 루버, 편백내부마감재

타일, 마루, 페인트, 목재구조

경량목구조대지면적

704㎡완공연도

2022건축면적

149.25㎡연면적

149.25㎡디자이너

이창규, 강정윤건폐율

21.20%용적률

21.20%구조엔지니어

(주)두항구조안전기술사사무소전기엔지니어

한성 이엔지기계엔지니어

한성이엔지

Site Plan

너머의 풍경이 아름다운 집, 청수 목월재

곶자왈은 ‘나무와 덩굴이 엉클어진 숲’이란 뜻으로 제주에서는 오랫동안 농사를 짓지 못하고 땔감을 얻는 정도의 불모지로 여겨졌으나, 근래 들어 제주 자연을 이루는 중요한 요소로 인식되고 있다. 마찬가지로 건축에서도 바다와 그 주변의 풍광을 중시했던 건축에서 점점 중산간의 곶자왈과 과수원 풍경에 어우러진 환경친화적인 건축으로 서서히 관심이 옮겨지고 있다. 목월재는 청수 곶자왈과 산양 곶자왈, 두 숲이 만나 는 곳에 자리한다. 주변으로 과수원, 밭들이 펼쳐져 있고 드문드문 집들이 서 있는 전형적인 제주 중산간 풍경이다. 이런 곳에 들어설 집은 어떤 모습이어야 할까?

숲과 과수원으로 둘러싸인 목월재는 나무집이다. 빛을 흡수해 그 조형이 잘 드러나지 않는 먹색의 집은 삼각형 모양의 땅에 무덤덤하게 서 있다. 우리는 건물의 형태나 조형을 드러내기보다 자연과 공간이 만나는 방식, 여러 공간의 켜가 시각적으로 연결되고 숲으로 이어지는 것에 집중하기로 했다. 바로 곁에 있는 비닐하우스도 제주의 흔한 풍경이기에 그것을 가리기보다 조화롭게 만들어야겠다고 생각했다.

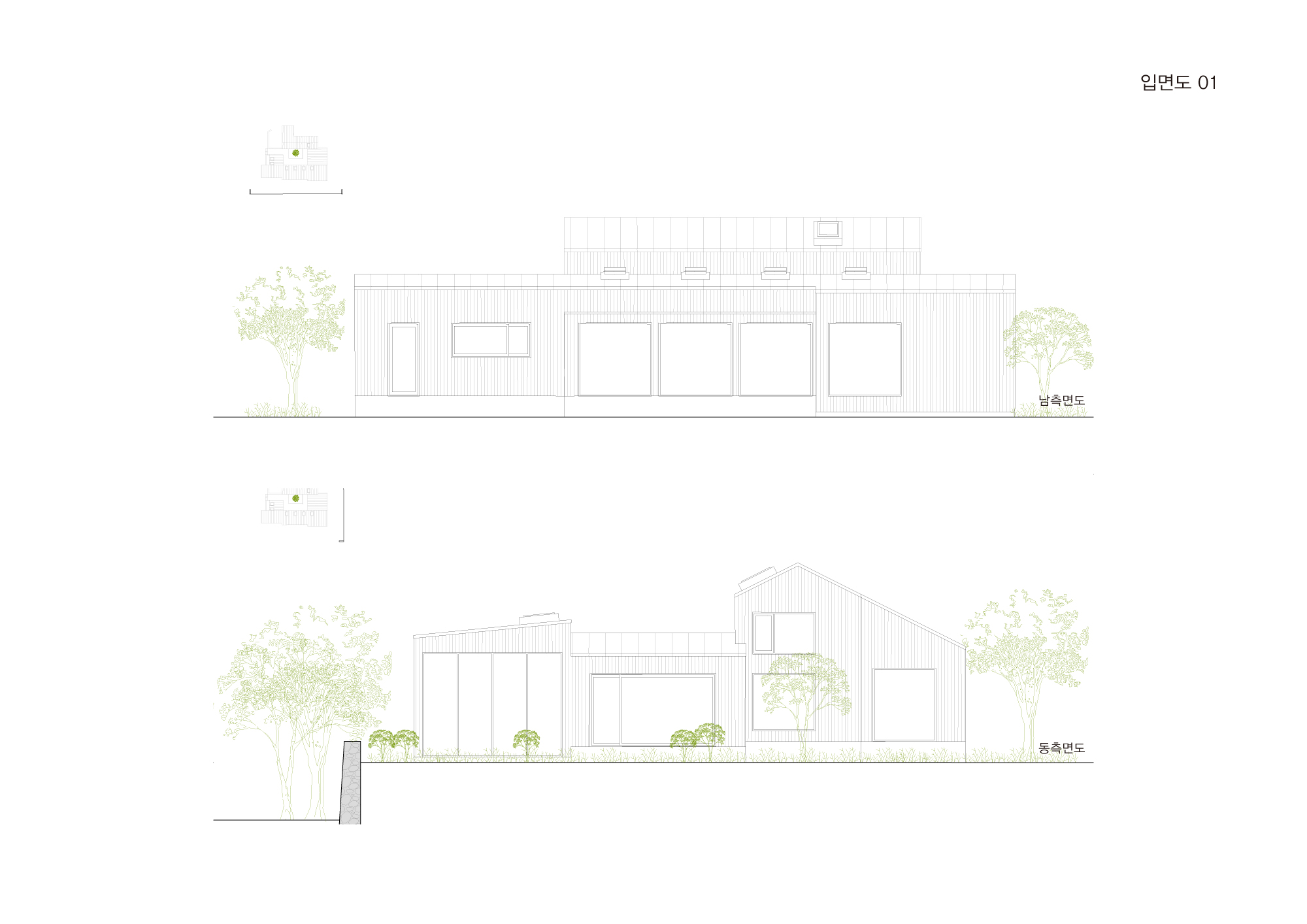

Elevation

Elevation

무덤덤한 조형과 느슨한 공유, 숲 올래

집은 검은 목재 하나로 외장을 둘러 조형이 잘 드러나지 않는 덩어리가 숲 속에 무덤덤하게 서 있는 형상이다. 곶자왈을 지나 돌담을 따라 걷다 보면 길과 과수원 사이에 난 숲 올래를 만나게 된다. 자연스레 만든 둔덕 위로 산딸나무, 덜꿩 나무, 삼색 버드나무 등을 심은 숲 올래를 지나 숨을 고르며 건물로 들어오도록 했다. 올래는 돌담길의 연장선에 있으면서도 곁에 있는 비닐하우스 풍경과 조화를 이루며 전혀 다른 두 건물의 분위기를 누그러뜨리는 전이공간 역할도 겸한다.

길 끝에서 건물의 틈으로 방향을 틀면 작은 곶자왈 중정이 맞이한다. 건물로 둘러싸인 이곳은 제주돌과 청단풍, 산수국, 고사리 등이 심어진 작은 곶자왈로 제주의 식생을 근경에서 즐길 수 있다. 마음을 다지고 집의 문을 열면 높은 도토리나무 사이로 사철 푸른 곶자왈이 반겨준다. 길에서도 보이는 동쪽 아침 마당은 계절감이 느껴지는 목련과 수사 해당화, 철마다 피고 지는 화초들이 있어 어디서든 자연을 마주할 수 있다.

익숙한 풍경의 가운데 마당집

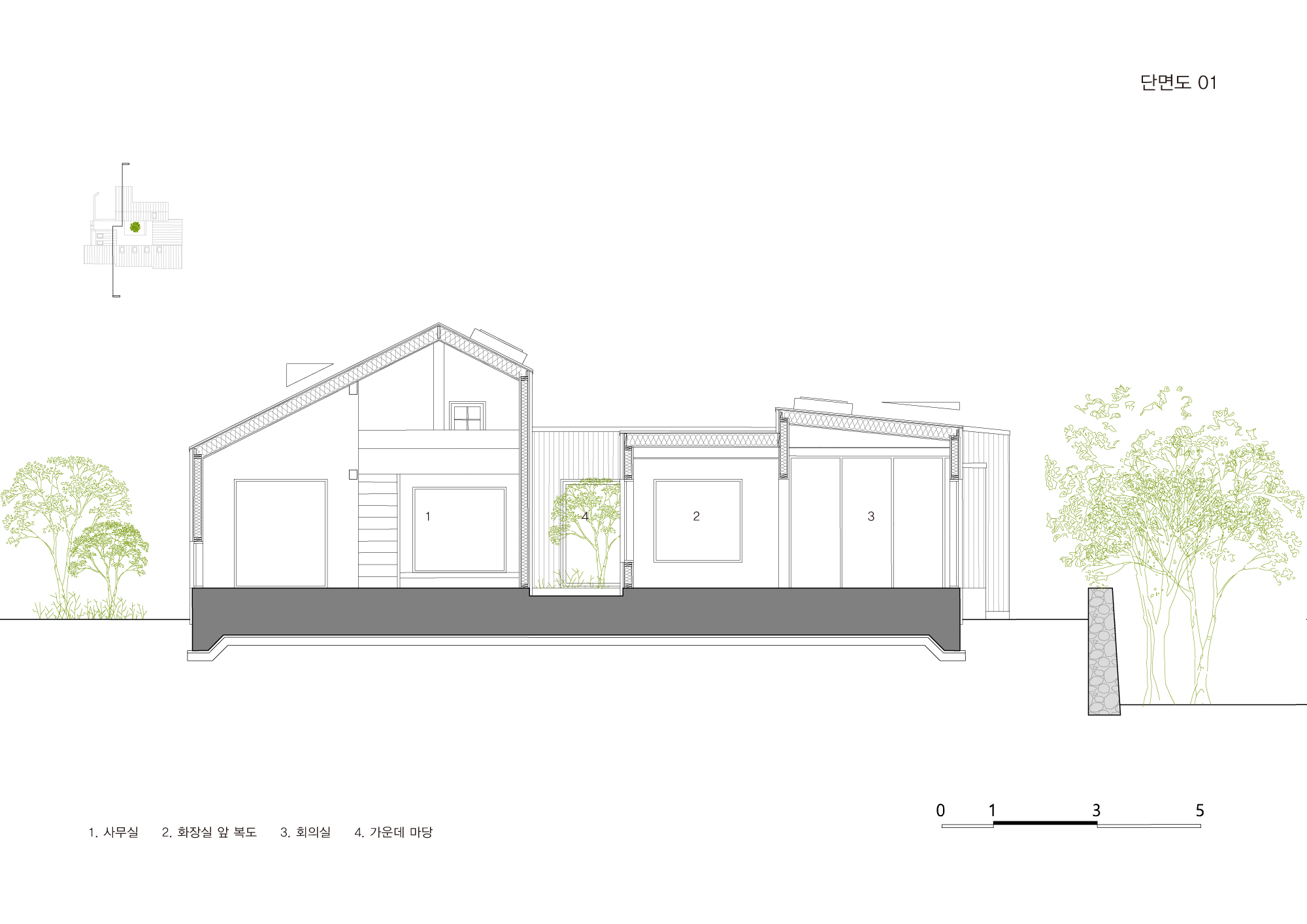

풍경이 펼쳐진 높은 축대 위의 집을 계획하며 처음 생각한 것은 한옥의 배치와 평면이었다. 사방으로 자연과 접하지만 내밀한 마당이 있는 'ㅁ'자로 배치한 후 높이 차이가 있는 남쪽에 누각과 같은 대청을 두는 것이 그 시작이었다. 숲 올래 끝, 건물의 틈 사이로 진입하면 가운데 마당으로 들어서게 된다. 이 마당은 실내를 거쳐 마주하는 '닫힌 형식의 중정'이 아니라, 매일매일 들고 날 때 언제나 지나는 우리에게 '익숙한 마당집'이다. 마당 중앙에는 제주 곶자왈과 같은 작은 정원을 만들고, 기단은 변화하는 목재의 외장재와 대비되는 밝고 단단한 화강석으로 마감했다. 남측 공간은 한옥 작업을 하며 익힌 비례 2.4m를 한 칸으로 하는 공간을 구획하고 기둥과 보가 드러나도록 계획했으나, 푸른 숲을 고요하게 바라보도록 구조의 소란스러움을 가리고 공간만 남게 단순화했다. 대신 남쪽으로 한옥의 들창을 변형한 삼베 목창호를 두어 따스한 빛이 은은하게 들어온다.

Section

Section

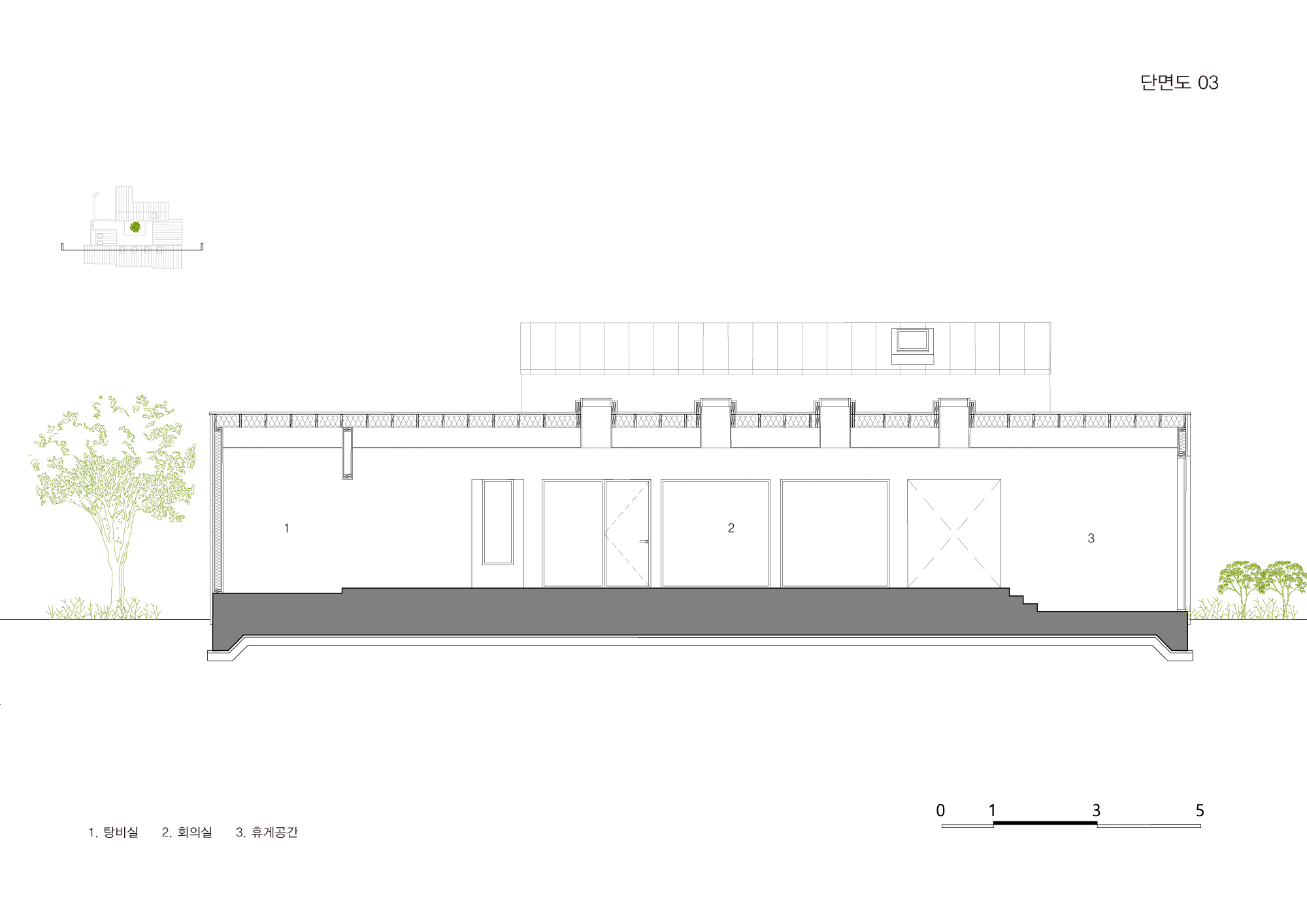

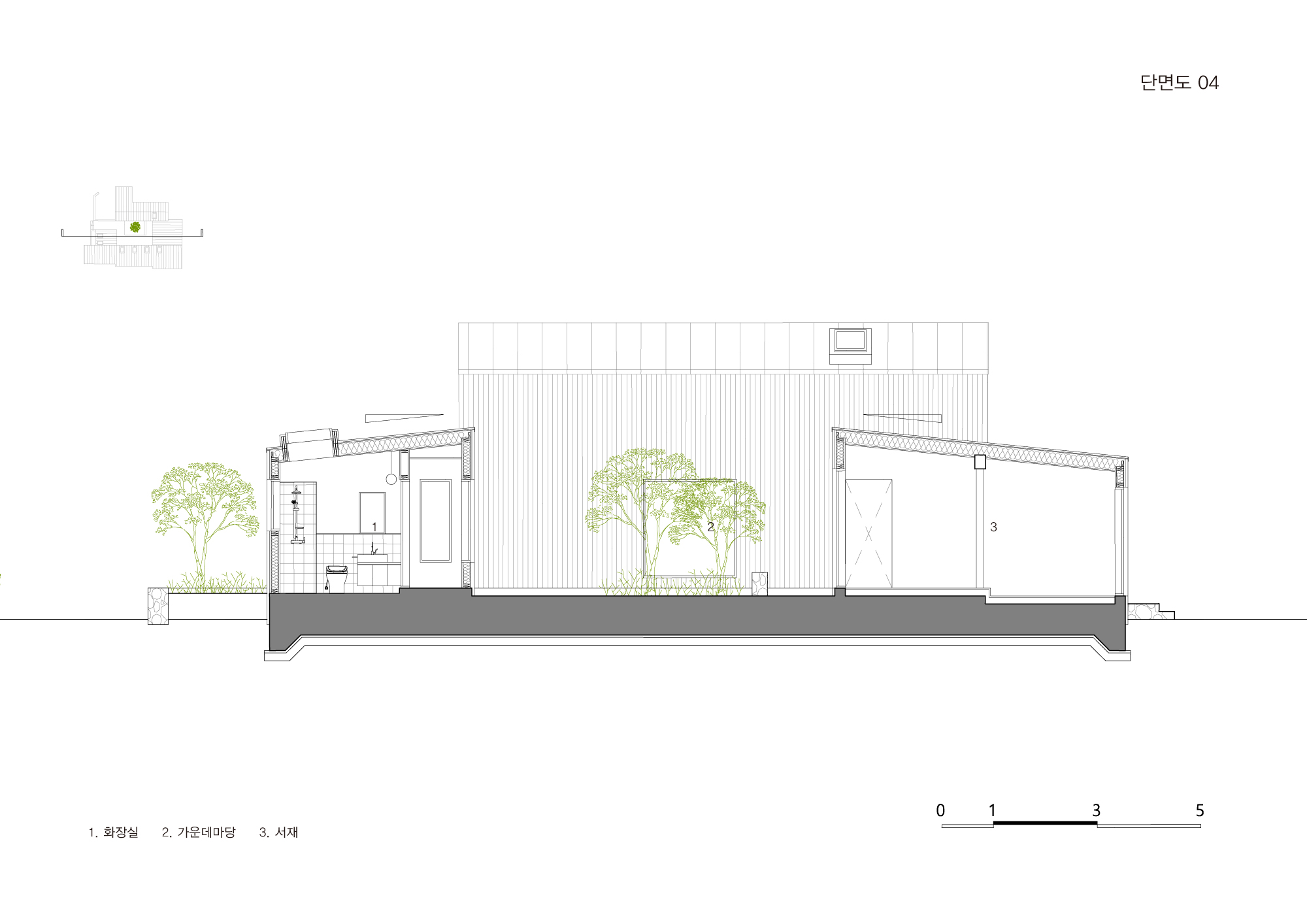

땅의 형상을 따른 높이 계획

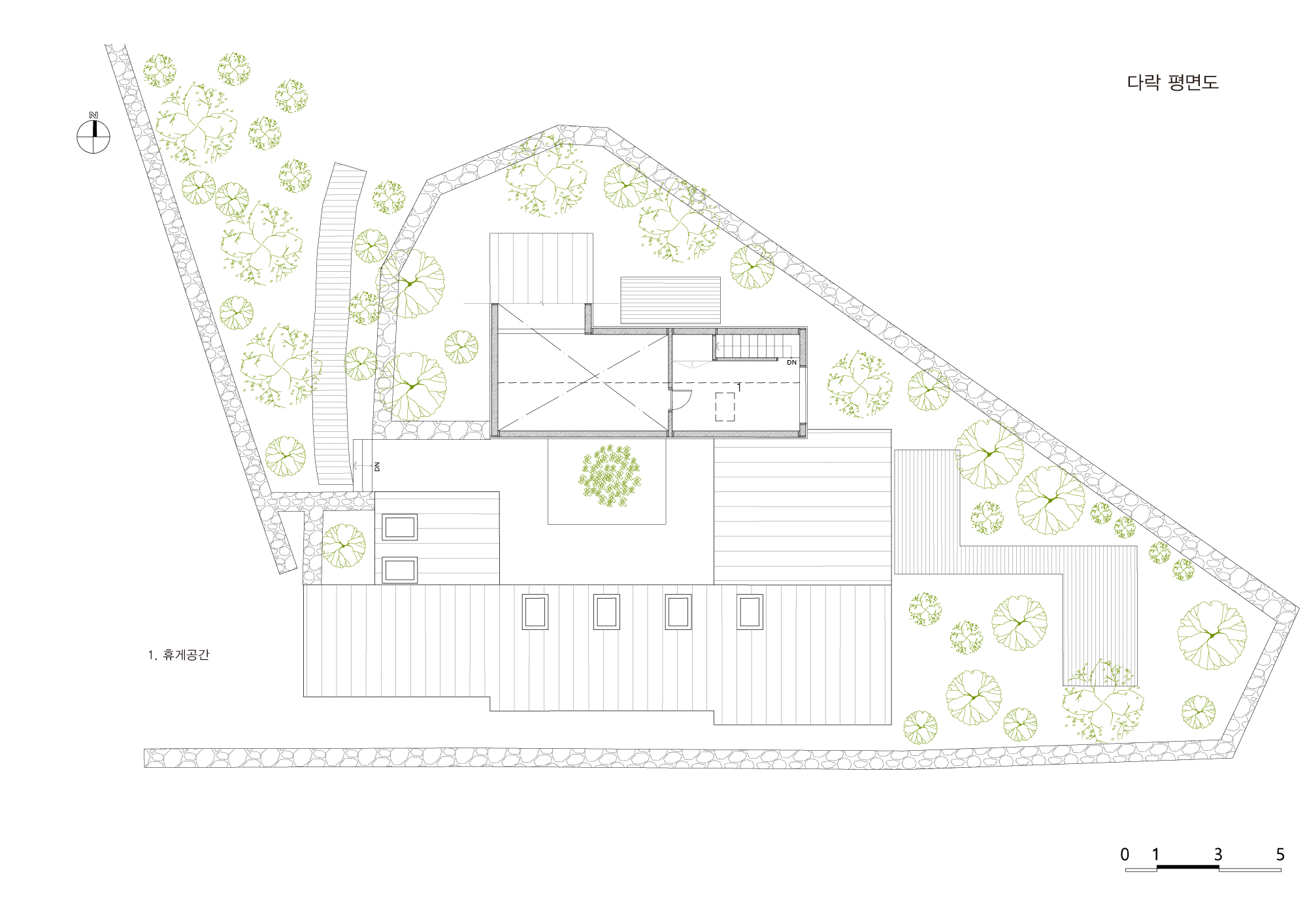

대지는 남쪽 도로보다 2m정도 높은 대지에 자리한다. 이 높이 차이는 동쪽 길을 따라 올라오며 서서히 극복된다. 대지 안, 동서 방향의 레벨 차는 외부 기단과 내부 단차로 조절하고, 공간마다 바닥과 지붕 높이에 변화를 주어, 집은 풍요로운 공간감을 가진다. 습기 관리가 중요한 목구조 집에서 일정 높이의 기단을 두는 것은 매우 중요하다. 목월재가 자리한 땅은 서쪽에서부터 동쪽으로 높이가 낮아져 기단의 높이를 일정하게 맞추면 동쪽이 많이 높아지는 상황이 되었다. 올래를 지나 계단을 통해 건물로 들어선 후, 회의실을 지나 슬며시 정원으로 내려가는 자연스러운 흐름을 만들어 ‘땅과 가까운 제주집’을 만들면 어떨까? 그리하여 삼각형 대지의 끝을 향하는 서재 일부와 휴게공간은 각각 300mm, 450mm로 낮추어 땅을 가까이 마주하는 깊은 공간이 되었다.

가벼운 구조, 묵직한 분위기

사면이 열린 집이지만, 나무집의 특성상 그리고 제주의 바람을 견뎌야 하기에 일정 크기의 벽을 두고 적절한 창을 사이 사이에 두었다. 시원하게 열 수 있는 콘크리트구조, 철골 구조와는 다른 접근이며 그 덕분에 생긴 아늑함 속, 개방감은 너머의 풍경이 아름다운 집을 만들어 낸다. 목월재는 두 곳의 높고 넓은 공간이 있다. 일부 철골구조 또는 중목구조로 만들거나, 와이어나 철물로 잡아주어야 했다. 당시 중목 구조에 익숙하지 않은 제주에서 중목 구조로 시공하기엔 비용이 부담되었고, 와이어나 철물은 세련돼 보이지만 우리가 원하는 한옥의 분위기와는 어울리지 않았다. 구조 소장님과 협의해 현장에서 구조목을 겹쳐 하중을 분산하고 풍압을 견디게 시공하기로 하였다. 현장에서 집성된 구조 기둥과 보를 햄록 판재로 감싸고 사무실 쪽의 보 위로는 동자주까지 세워 한옥의 구조를 경량 목구조로 치환했다.

Section

Section

따스한 빛과 자연스러운 마감

습도 조절에 유리한 목구조는 습기가 많은 제주, 특히 곶자왈 곁에 잘 어울리는 구조다. 내부 곳곳에 자연소재를 사용하고, 양명한 빛을 많이 받아들여 그 쾌적함을 유지하고 싶었다. 동,서,남,북 네 방향으로 자연과 소통하는 창들이 있다. 회의실의 복도와 화장실, 다락에는 천창을 설치했는데 특히 회의실에는 굴뚝과 같은 깊은 천창을 만들고 측면에 조명을 달아 궂은 날씨나 밤에도 자연광이 들어오듯 계획한 것이 특징이다. 회의실과 사무실 남쪽으로는 삼베로마감한 한식 창호를 덧달아 제주의 강한 빛이 따스하게 중화되도록 했다. 외장은 습기에 강한 시더로, 단단함을 요하는 바닥과 계단은 오크로 마감하였다. 천장과 벽은 결이 고운 편백 무절 루버와 햄록 판재를 사용했고, 스테인을 칠하지 않아 자연스레 습도를 조절할 수 있다. 다락은 한지로 마감하고 한식 창호는 삼베로 마감해 고즈넉한 느낌을 준다.

처음 시작은 목구조였다. ‘제주에서 짓기 꺼리는 목구조의 가능성을 발견하고, 한국적인 공간을 만들어보자.’ 계획을 다듬고 직접 공사를 진행하며 그 생각은 ‘숲의 풍경과 제주의 풍토에 어울리는 집’으로 이어졌다. 어쩌면 중요한 것은 개념도, 구조도, 형식도, 마감도 아닌 ‘그 땅과 어우러지는 집’ 그 자체가 아닐까?

Plan_1F

Plan_Attic

Loading...