수지꿈학교 Dream School

수지꿈학교 Dream School

위치

경기 용인시, 수지구용도

교육 시설외부마감재

콘크리트, 노출콘크리트, 목재내부마감재

목재구조

철근콘크리트대지면적

1134㎡완공연도

2020건축면적

223.29㎡연면적

488.33㎡디자이너

최혜진건폐율

16.69%용적률

34.05%구조엔지니어

터구조기계엔지니어

(주)청림설비전기엔지니어

(주)다우타이씨

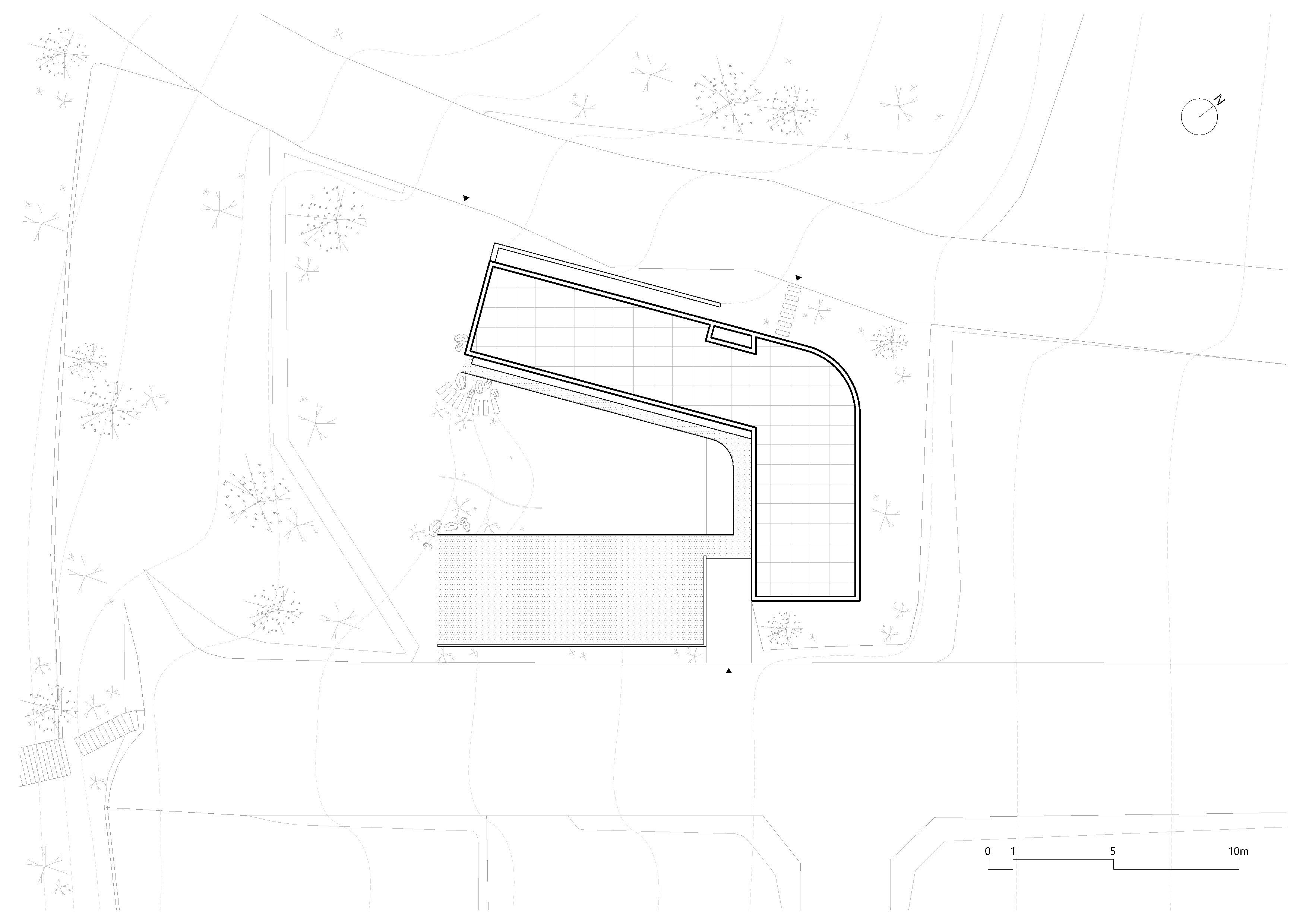

Site Plan

수지꿈학교는 자율적인 공동체 삶을 통해 행복한 자유인을 기르기 위한 초중등 대안학교이다. 학교의 영구적인 터전을 마련하기 위해 십시일반으로 모은 건축자금으로 광교산 자락에 부지를 매입하고 1년 동안 건축 공부를 한 후 건축가를 찾아왔다

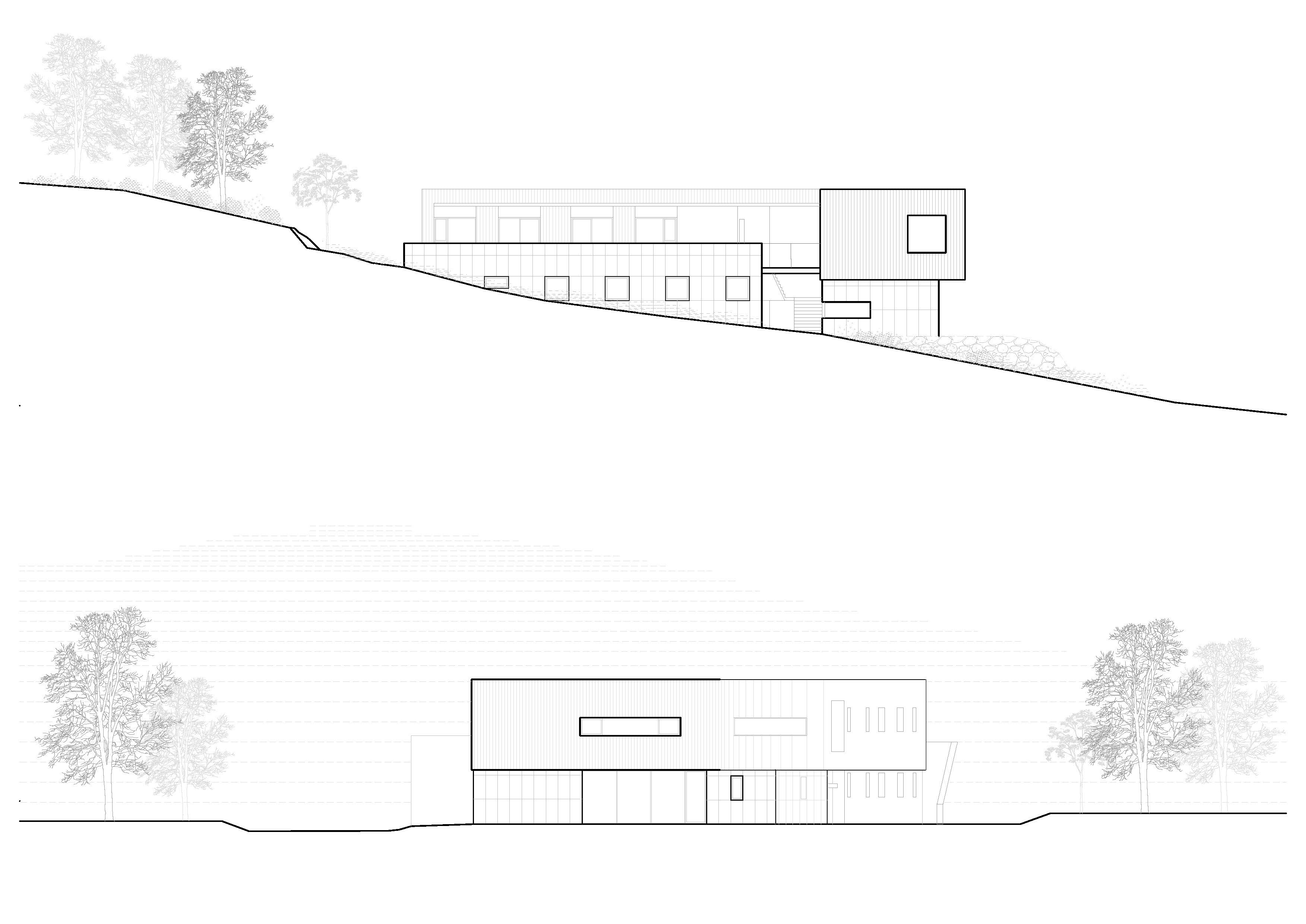

대상지는 자연녹지지역으로 연면적이 500㎡ 이하로 제한되어 있었으며, 3m 이상의 높이차가 있는 가파른 경사지였다. 학교로서 부지도 크지 않고 연면적도 충분하지 않지만, 아래로는 고기동 일대가 내려다보이며 뒤로는 광교산 산책로가 연결되어 주변의 공터와 광교산까지 학교의 영역으로 확장될 가능성이 있는 위치였다.

처음 현장조사 목적으로 학교를 방문했을 때 아이들은 우리를 뒷산의 아지트로 이끌었다. 아이들은 학년별로 만들어 놓은 아지트를 놀이터 삼아 뛰놀았다. 가파른 경사, 나무와 돌 사이를 오가며 자기들끼리 만들어 놓은 안전 규칙들을 세세히 알려주고, 갈 수 있는 길과 아직 위험한 길들을 우리에게 일러주었다. 근린생활시설을 임대하여 사용하고 있었던 기존 학교는 일반적인 공간이었지만, 필요한 다양한 공간들을 그 안에서 스스로 만들고 변형해 창의적으로 사용하고 있었다.

Elevation

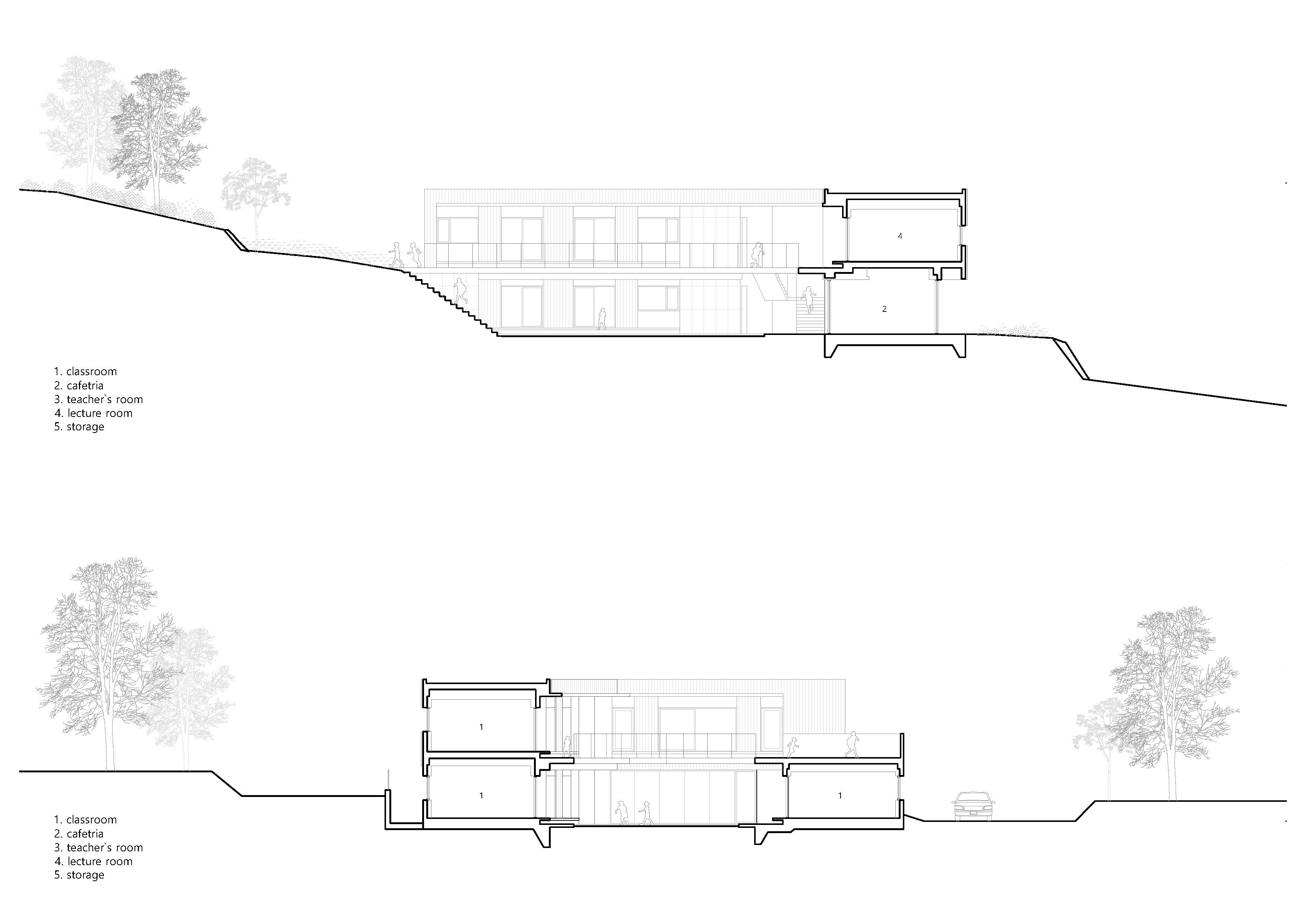

Section

수지꿈학교는 학생들의 학업만을 위한 공간만이 아닌 공동체의 생활공간으로, 또한 지역 사회의 거점 공간으로 활용되어야 함을 처음부터 강조하였다. 첫 영구터전에 대한 기대감과 그간 맞지 않는 공간에서 지내면서 느꼈던 불편함이 더해져 새로운 공간에 대한 요구조건들이 만만치가 않았다.

그렇지만 대안학교의 많은 프로그램을 담기에는 건축 면적이 절대적으로 부족했다. 연면적 500㎡에 학생 수 70여 명이 사용하는 공간은 어린이집 시설기준에도 미치지 못한다. 그런데 심지어 이들보다 몸집이 큰 초중등생으로 공간의 물리적인 한계가 분명했고 이를 해결하기 위한 건축적 방법에서 프로젝트를 시작하게 되었다.

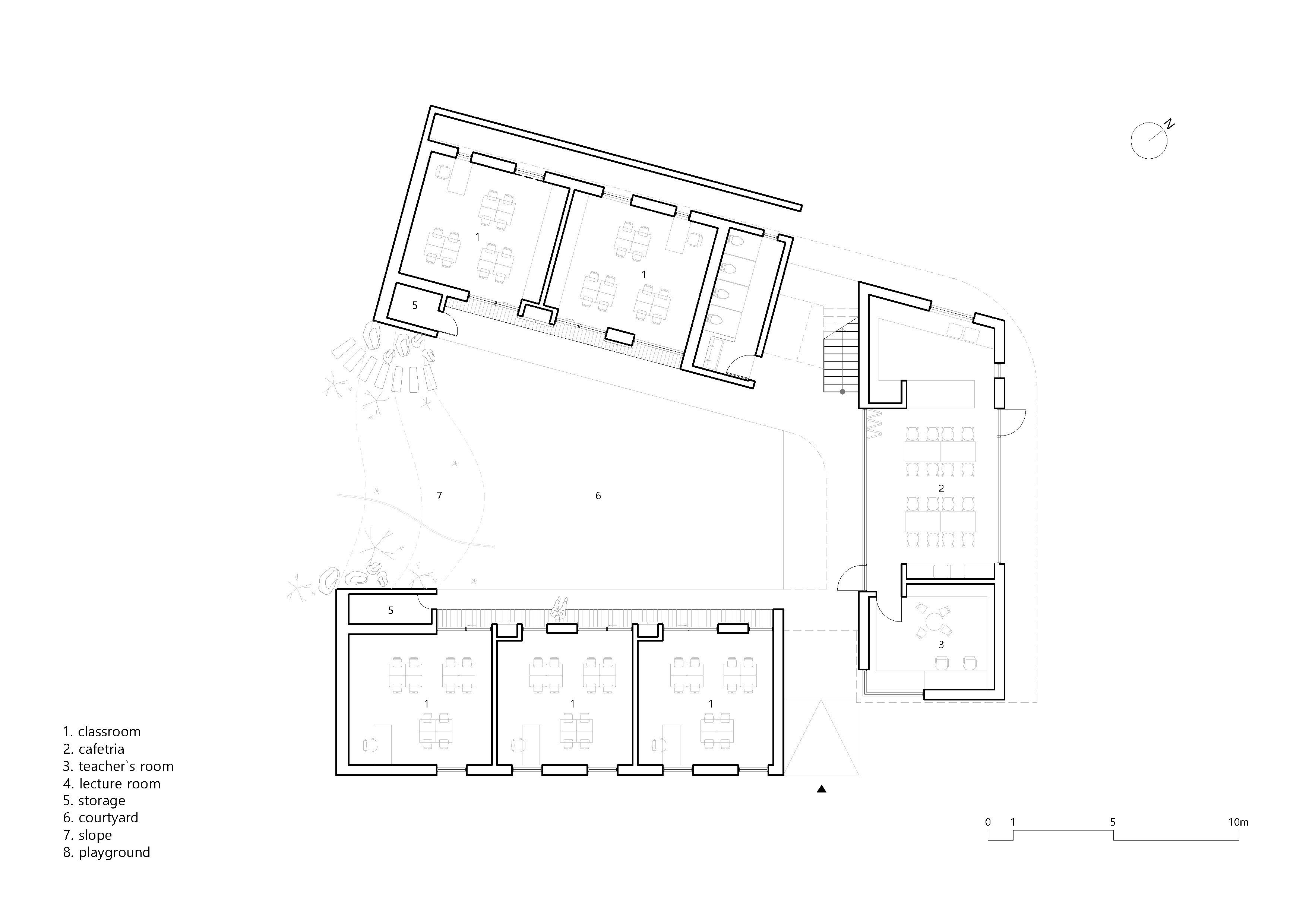

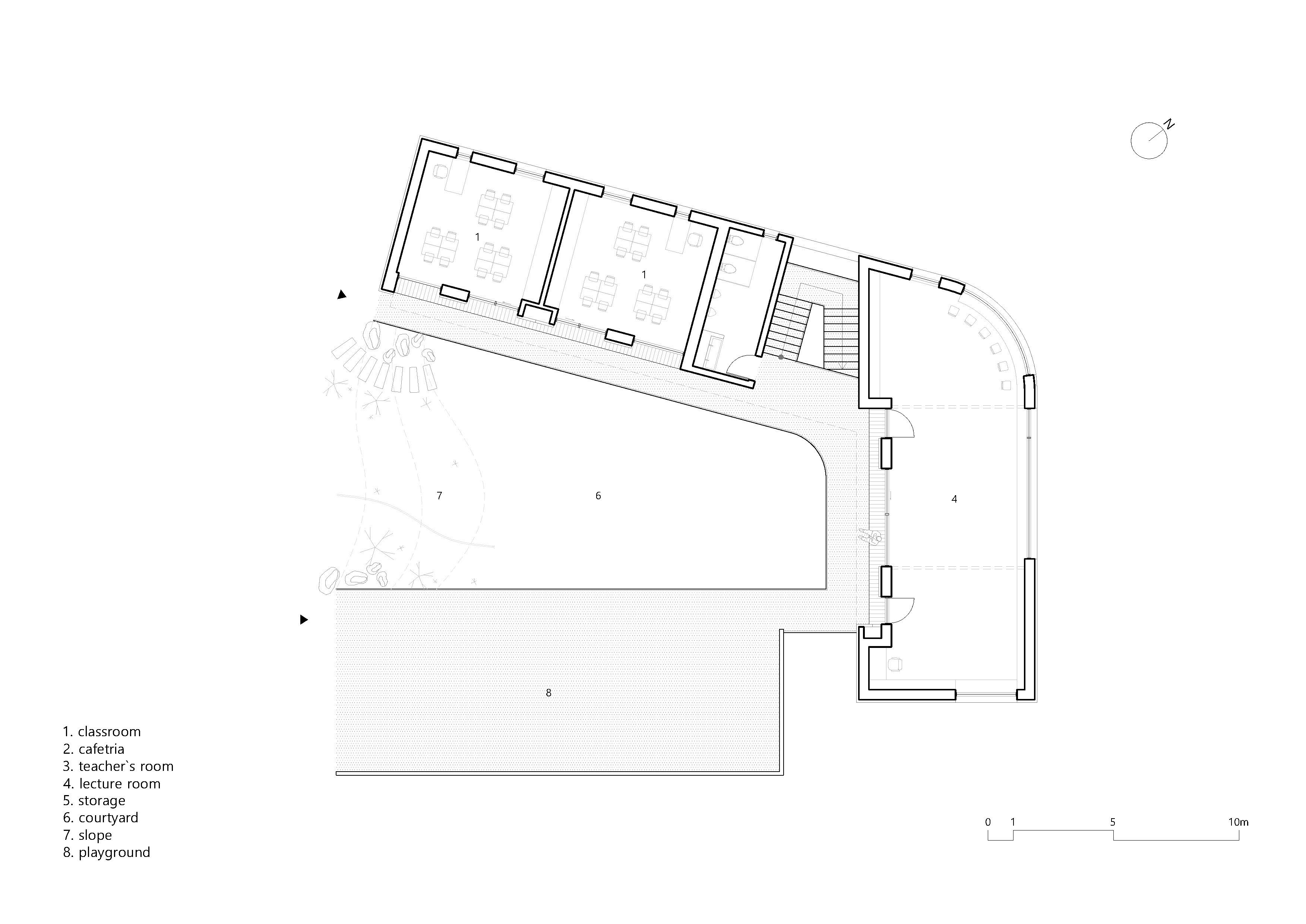

Plan_1F

전용공간을 최대한 확보하기 위하여 복도와 홀을 대신해 면적에 포함되지 않는 외부공간을 적극 활용하여 대지를 감싸도록 건물을 배치하고 중정을 통해 각 교실을 연결하였다. 조선 시대 서원의 공간 구조와 같이 중정을 중심으로 양측의 교실이 마주하도록 배치하고, 전망이 가장 좋은 부지의 전면에 강당과 식당을 배치하였다. 내외부 공간 사이에는 단차를 두어 툇마루를 두고, 2층의 외부 복도는 1층의 처마가 되어 중정이 공간의 중심이 될 수 있도록 하였다. 비워진 중정은 수지꿈 공동체가 창의적으로 사용하길 기대하였다.

Plan_2F

모든 공간이 외부로 연결되는 계획은 내부면적을 최대로 확보할 수 있지만 많은 불편함을 동반하기에 이를 감수할 수 있을지에 대한 의구심이 있었으나, 자연과의 관계를 중요하게 생각하는 학교의 교육 철학이 공간의 개념과 맞아 자연스럽게 받아들여졌다.

위요된 중정은 내부공간과 연계하여 수업, 놀이, 행사 등 다양한 행위가 일어나는 공간이 된다. 대지의 경사를 따라 형성된 외부공간은 후면의 광교산을 향해 열려있어 학교를 둘러싼 전체 공간이 하나로 연결된다. 아이들은 대지의 경사와 건물을 따라 오르내리며 자연과 하나 될 것이다. ■

Loading...